Vom Elend in der Linthebene – Überschwemmungen, Sümpfe, Krankheiten

Wer heute Walenstadt oder Weesen besucht, der freut sich an den sauberen breiten Straßen und den schmucken Häusern. Wie anders sah es hier und in der Umgebung vor 150 oder 160 Jahren aus! Im Januar 1799 schrieb ein Arzt von Walenstadt an das Helvetische Direktorium:

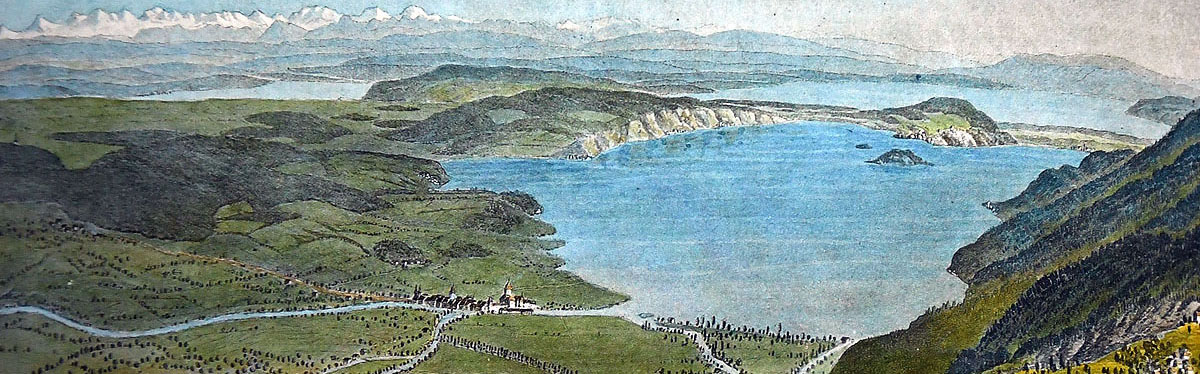

«Sobald nach langen Regentagen der Walensee anschwillt, gleicht Walenstadt einer Insel. Oft ist eine halbe Quadratstunde unter Wasser. Noch ist viel guter Boden, aber gewiß nicht mehr lange. Wo man vor kaum fünfzig Jahren die schönsten Obstbäume gesehen hat, da kann man nun keinen Fuß mehr hinsetzen; denn an ihrer Stelle wächst Schilfrohr. Wo Schafe und Kühe weideten, da findet man nun einsame Halmnester der Wildenten wie Inselchen hervorragen. Noch lebende Männer erinnern sich, daß man da Kirschen pflückte, wo nun ewiger See ist oder Erlen und Weiden wachsen. In größerer Entfernung vom See ist das Elend noch nicht so groß, doch werden die Güter auch hier immer sumpfiger»

Ein Zeitgenosse berichtete weiter:

«Die Straßen von Walenstadt und Weesen sind im Sommer nur noch für Schiffe brauchbar. Man kann die großen Marktschiffe durch die Stadttore bis in die höheren Gassen fahren sehen. Die Überschwemmung flutet in die Erdgeschosse der Häuser. Ja, sie steigt da und dort bis in die ersten Stockwerke, und dann werden deren Fenster als Haustüren gebraucht. Sinkt die Flut, so entwickelt die Sommerhitze im zurückgelassenen Schlamm und in den scheusslichen Pfützen, in denen Kröten und verfaulende Pflanzen herumschwimmen, verpestende Dünste und ekelhafte Insekten. Traurig und matt schreiten die Menschen auf hingelegten Brettern durch diesen vergiftenden Schlamm. Die blassen wandelnden Schatten haben allen Mut und alle Tatkraft verloren. Sie schöpfen nach dem hohen Wassergange nicht einmal die Pfützen weg, die sich in den Erdgeschossen ihrer stinkenden Wohnungen gebildet haben. So entsteht in dem tragen Moraste und den faulenden Wassern ein Krankheitsstoff. Dieser teilt sich der gefangenen Luftmasse zwischen den Gebirgen mit. Darum grassieren die immer gefährlicheren Wechsel- und Faulfieber nicht nur in Walenstadt und Weesen, sondern auch in den großen Dörfern zwischen dem Walen- und dem Zürichsee.»

«Alljährlich, wenn der Frühling wiederkehrt, sind die Dörfer voll von schlotternden Fieberkranken, die ein Jahrzehnt früher als die Bewohner des Kerenzerberges altern und sterben.»

Ein Pfarrer von Niederurnen klagte:

«Es preßt mir manchen Seufzer aus, wenn ich Hausväter und Hausmütter oft jahrelang wie Totengerippe, blaß und abgezehrt, herumschleichen und nicht selten durch verkehrte Gegenmittel lebenslänglich elend werden sehe.»

Eine Bevölkerung von 16 000 Seelen litt schwer unter dieser Krankheit, einer Art Malaria. Denn die ganze Ebene zwischen Zürich- und Walensee und oberhalb Walenstadt hatte sich in einen ungeheuren Sumpf verwandelt, in «eine öde Fläche voll Modergeruch und Froschgeschrei».

Hans Konrad Escher wagt den Versuch, einen Traum zu verwirklichen – Es gelingt

Was war zu tun? Konnte man überhaupt etwas tun? - Mathematiker und Ingenieure gaben den Rat, man solle die Linth in den Walensee leiten, dessen Seespiegel senken und die Ebene entsumpfen. Ein Chronist meinte aber: «Ein solcher Plan ist so schwierig und bedenklich, daß wir ihn für einen Traum ansehen»

Gab es Menschen, die mutig genug waren, den Versuch zu wagen, den Traum zu verwirklichen? Ja, es gab solche. Zu ihnen gehörte vor allem Hans Konrad Escher. Einige Jahre vor dem Untergang der Alten Eidgenossenschaft hatte er in der Helvetischen Gesellschaft von den Überschwemmungen in der Linthebene gehört. Er reiste in die Gegend und erschrak ob den Morästen, und das Elend der Bewohner griff ihm ans Herz. <<Welcher Mann, der einen Bruder im Schlamme dahinsinken sieht, fühlt sich nicht gedrungen, ihn zu retten ?» So fragte er.

Im gleichen Jahre, in dem die Schweiz die Mediationsverfassung erhielt (1803), berieten die Tagsatzungsherren, ob man diese Übelstände beheben könne. Sie setzten verschiedene Kommissionen ein und ernannten Escher zu einem der Präsidenten.

Escher gab sich zuerst Rechenschaft, warum es eigentlich zu der unheilvollen Überschwemmung gekommen war. Im 18.Jahrhundert blühte im Glarnerlande die Baumwollindustrie auf. Da brauchte man viel Bau- und Brennholz. Zudem führten die Glarner Holz nach Holland aus. Infolgedessen lichteten sie ihre Wälder zu stark, besonders an den Talhängen.

Bei Unwettern glitten nun große Stein- und Erdmassen in den Fluß. Darum vermochte dieser in den flacheren Gebieten, in denen sein Gefälle abnahm, das Geschiebe nicht mehr wegzuschleppen und trat über die Ufer. So mußten die Bewohner der Ebene unter den Fehlern, welche die Bergler begangen hatten, leiden.

Escher kam, wie schon andere vor ihm, zum Schluß: Man muß die Linth in den Walensee leiten, damit sie dort ihr Geschiebe ablagern kann; hernach gilt es, vom Walen- zum Zürichsee einen möglichst geraden Kanal zu bauen; so verschwinden die unzähligen Schleifen der Linth; im untern Teile der Ebene wird ihr Lauf um mehr als die Hälfte verkürzt; dadurch erhält sie in ihrem neuen Bett ein größeres Gefälle.

Allein wo sollte man das Geld hernehmen? Escher dachte: Es ist notwendig, Grund und Boden in der Linthebene auszumessen und vor und nach der Entsumpfung einzuschätzen. Das gleiche Stück Wiesland, das jetzt 100 Franken wert ist, wird nach der Entwässerung einen viel höheren Wert haben, zum Beispiel 500 Franken. Also soll der Eigentümer an die Kosten des Kanalbaues 400 Franken entrichten, oder man wird das versumpfte Land von den Bauern kaufen, und es später teurer an sie verkaufen. Es zeigte sich jedoch, daß der Mehrerlös lange nicht genügte, um die Kosten zu decken.

Escher übernahm die Leitung des ganzen Werkes. Das brachte ihm eine ungeheure Arbeit: Er mußte die Kanäle abstecken und ihre Tiefe bestimmen; er mußte das Land ankaufen und mit denen, die zu viel forderten oder zu betrügen suchten, Prozesse führen. Er mußte die Tagsatzung, die Kantonsbehörden und Private immer wieder anflehen, Beiträge zu bewilligen und Aktien zu kaufen. Er mußte mit Unternehmern Verträge schließen und ihre Arbeit kontrollieren. ja, er mußte, besonders am Anfang, sich auch mit den einzelnen ungeschickten oder widerspenstigen Arbeitern abmühen. Es kam vor, daß er selbst in Sumpf, Wasser und Schlamm mit Schaufel und Spaten hantierte, wenn die Arbeiter sich beklagten. Nach und nach faßten diese Vertrauen zu ihm und leisteten manches ihm zu Gefallen. Ja, es kam die Zeit, da waren sie ihm so herzlich zugetan, daß sie jeweilen beinahe in ein Jubelgeschrei ausbrachen: «Er kommt, er kommt !››, wenn er sich in weiter Ferne blicken ließ.

An einem unfreundlichen Morgen meinte ein Arbeiter zu ihm: «Herr Präsident, warum bleibt ihr doch in allem Wetter draußen! Wenn ich so ein Herr wäre wie ihr, ich ließe mir's daheim wohl sein.» Escher antwortete: «Darum hat euch wahrscheinlich der Herrgott kein Geld gegeben, weil ihr, wenn ihr reich wäret, nicht mehr arbeiten würdet !»

Viel Interessantes und Ergreifendes vernimmt man aus Eschers Briefen.

Er erzählt zum Beispiel:

«Beim Güterankauf machte ich vor einigen Tagen wieder schlimme Erfahrungen. Unglücklicherweise versuchen die Menschen, die wir aus der elendesten Lage retten wollen, uns zum Dank dafür zu prellen, wo sie nur können. Bisweilen kam mir der Gedanke wegzulaufen. Wenn ich dann aber in der Gegend spaziere und nach Weesen hineinschaue, dann fasse ich beim Anblick dieser Sümpfe allen Mut zusammen und sage mir selbst: «Sie müssen doch weg ! »

Ich lebe hier wie ein wahrer Mönch und Einsiedler. Abends schließe ich mich in meine einsame Zelle ein. Wenn ich in meiner Klause dann die Briefe zähle, die ich schon geschrieben oder noch zu schreiben habe, blicke ich etwa zum Trost an den fernen Albis hinunter und denke: Dort lebt die mir

liebe Welt, die ich verlassen habe. Da ich indessen unaufhörlich beschäftigt bin, schwinden mir Tage und Wochen schnell dahin, und ich bin trotz aller Einsamkeit froh, regsam und gesund, während sonst hier herum das Fieber sich wieder stärker verbreitet als in den letzten Jahren.»

Nach unendlichen Anstrengungen und Mühsalen gelang es Escher, die Hauptarbeit zu Ende zu führen. Daß er das Werk zustande brachte, ist seiner Frau mit zu verdanken. Sie übernahm zu einem guten Teile die Erziehung ihrer fünf Töchter und ihres Sohnes. Deshalb konnte sich ihr Gatte um so besser seiner segensreichen Arbeit widmen.

Im Jahre 1823 starb Escher, noch nicht ganz 56 jährig. Die Nachricht von seinem Tode weckte in der Linthebene, ganz besonders bei seinen ehemaligen Arbeitern, tiefste Trauer. Bald hing sein Bild in den Bauernstuben neben dem Haussegen.

Die Regierung des Kantons Zürich beschloß, die männlichen Nachkommen des verdienten Mannes fortan «Escher von der Linth» zu nennen. Die Tagsatzung ließ eine goldene Denkmünze prägen und der Gattin, dem Sohne und jeder der fünf Töchter Eschers je ein Exemplar überreichen. Zudem

sorgte sie dafür, daß zu Ehren des Verstorbenen an einem Felsen bei der Ziegelbrücke eine marmorne Gedenktafel angebracht wurde mit der Inschrift:

«Ihm danken die Bewohner Gesundheit,

Der Fluß den geordneten Lauf,

Natur und Vaterland hoben sein Gemüt.

Eidgenossen!

Euch sei er ein Vorbild»

Die Schweiz und die französischen Wirtschaftssperren

Daß Napoleon den Kontinent gegen England absperrte, wissen wir. Allein er begnügte sich damit noch nicht, sondern erhob ungeheuer hohe Durchgangszölle auf Rohstoffen, welche die Schweiz brauchte, so auf Baumwolle und Rohseide, oder er verhinderte deren Einfuhr. Aber noch mehr. Er wollte es nicht dulden, daß die schweizerischen Baumwoll- und Seidentücher den französischen Konkurrenz machten. Deshalb verbot er, daß die Schweiz diese Artikel nach Frankreich, Italien, Holland und anderen Staaten ausführe.

Welches waren die Folgen? Tausende von Spinner- und Weberfamilien in Appenzell, im St. Gallischen und im Zürcherlande verloren Arbeit und Brot. Im Sommer 1812 bat die Tagsatzung Napoleon in einem Schreiben, er möchte erlauben, daß die Schweiz wenigstens in einige seiner Länder Waren einführen dürfe, zum Beispiel nach Italien und Holland. Sie legte dar:

«Ein großer Teil unserer Bevölkerung hat bis auf diesen Tag von der Arbeit des Spinnens und Webens gelebt. Allein dieses Gewerbe gerät jetzt in Zerfall. Wir wagen es nicht, unsern Blick auf den nächsten Winter zu richten, auf das Elend, das verschiedene Kantone heimsuchen wird. Wir zittern vor den unberechenbaren Folgen dieses traurigen Standes der Dinge. Erschüttert von der Verzweiflung so vieler Tausende unserer Mitbürger, nehmen wir Zuflucht zu der Güte eurer Majestät»

Napoleon antwortete nicht. Es war nicht das erste Mal, daß er schwieg. Einmal aber hatte er barsch erklärt: «Ich schließe meine Barrieren, bin Herr in meinem Lande, und da ist nichts zu klagen und vorzuschreiben.»

Im Jahre 1813 veröffentlichte ein zuverlässiger Augenzeuge eine Schrift unter dem Titel: «Die unglaubliche Größe des Elends im Schoße unseres Vaterlandes» Sie berichtet:

«im Kanton Glarus wurden die Lebensmittel schon im Jahre 1800 so teuer und die Verdienstlosigkeit und der Hunger so groß, daß bei 1200 Menschen, meistens Kinder, auswanderten, um ihr Leben bei ihren eidgenössischen Brüdern zu fristen. Seither machte das Elend nur kurze Pausen - und wurde immer größer und rettungsloser. Im Anfang der Not konnte man noch manches Hausgerät hingeben; man hatte noch Betten, Kleider, Sparpfennige. Viele, die der Strom des Unglücks seither auch ins Elend gerissen, konnten helfen. Aber jetzt ist alles dahin. Die Not ist auch in früheren Zeiten oft groß gewesen; aber so anhaltend, so allgemein, ja so fürchterlich war sie noch nie.

In mehreren Dörfern hat ein beträchtlicher Teil der Einwohner nicht so viel Kleidung, daß sie zur Kirche und die Kinder zur Schule gehen dürften; auch besitzen sie durchaus kein Bett mehr. Die Kindbetterin, der Kranke muß auf Holz liegen, und elende Lumpen hüllen den neugeborenen Säugling ein. In Menge trifft man halbnackte Leute, mit Fetzen behängt, an. In abscheulichen Wohnungen, die zusammenfaulen, sind Menschen auf Menschen gepfropft, die Fenster durchlöchert und mit Lumpen verstopft. Mehrere arme Haushaltungen wohnen in Haufen zusammen in gemeinschaftlichen Stuben. Ofen und Bank sind die Schlafstellen.

Der Hunger wütet unter diesen Elenden mit all seinen Schrecknissen. Wochenlang sehen sie kein Brot, und von Fleisch ist nie die Rede, es sei denn von abgetanem krankem Vieh. Ihre Nahrung besteht wocheaus und wocheein aus Erdäpfeln und schwarzem Kaffee ; denn die Milch ist zu teuer.

Solche Haushaltungen gibt es im Lande mehr als die Hälfte. jetzt schon, Ende Hornung, hat eine große Zahl von Haushaltungen keine Erdäpfel mehr, nicht einmal Samen. Schon letztes Frühjahr gingen Leute, vom rasenden Hunger getrieben, sobald das Gras keimte, aufs Feld, um wilde Kräuter zu verzehren. Dieses Jahr wird das noch häufiger geschehen, da es weniger Lebensmittel und auch weniger Verdienst gibt.

Manche nehmen Zuflucht zum Betteln. Da wo die Landjäger sie nicht zurückweisen, regen sich die Bettler bei den menschlich Gesinnten unter den Vermöglichen besonders um die Zeit des Nachtessens, um die Leute beim Tische anzutreffen. Selbst Arme, die schmerzlich entbehren, teilen oft ihre gesottenen Erdäpfel mit ihnen. Oh ! es gibt unbekannte Züge von Menschlichkeit, die zu Tränen rühren würden, und zwar meistens bei solchen, die einen Teil der Not selbst fühlen; weit seltener bei denen, welchen es Wohl ergeht.»