Tierhaltung

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde noch wenig Vieh gehalten, weil das Futter mangelte. Das Rebareal fiel für die Futtergewinnung ausser Betracht. Das Moos war vielfach mit Wasser oder Schlamm bedeckt, und ein grosser Teil des guten Landes, des Feldes, war mit Getreide und Kartoffeln bestellt. Futterrüben, Bodangsen genannt, und Ackerfutterpflanzen waren noch nicht bekannt. Auch Kunstdünger und Kraftfutter fanden noch nicht Verwendung. So blieben die Tiere mager und ihr Ertrag gering. Die zahlreichen Viehhändler aus Siselen brachen jeweils am Samstag auf, um Montag bis Mittwoch die Märkte im Oberland zu besuchen; sie trieben das Vieh auf der Strasse bis nach Hause und handelten bereits unterwegs. Viele Händler gingen zu Fuss bis in die Lenk. Ab 1859konnte man von Thun bis Bern verladen und ab 1864 bis Biel, ab 1901 bis Müntschemier, Ins und Gampelen. Die Verbesserung der Viehzucht im Seeland war am 1. März 1864 Thema eines Vortrages von Professor Mathias Anker, Onkel des Malers, in der Hauptversammlung der Oekonomischen Gesellschaft in Nidau. Man verlangte damals die Wiedereinführung der Prüfung der Zuchtstiere. Die besten Stiere gingen durch Verkauf ins Ausland der eigenen Zucht verloren. lm Viehhandel wurde mit Fünflibern und Napoleons gerechnet und oft beide Einheiten durcheinander geboten, was schlechte Rechner leicht verwirrte. Die Sömmerung des Jungviehs erfolgte auf verschiedenen Juraalpen, namentlich der ersten Jurakette. 1893 fiel wegen einer langandauernden Frühjahrsdürre der Heuertrag praktisch aus. Viele Kühe mussten zu Spottpreisen verkauft und geschlachtet werden.

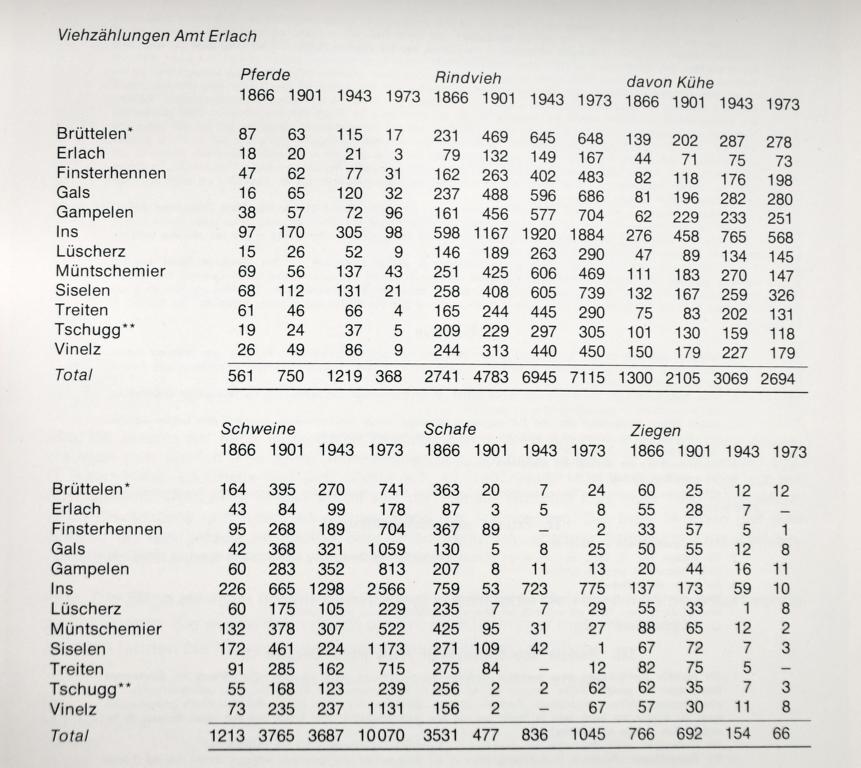

ln manchen Ställen stand keine Kuh mehr, und die Bauern mussten die Milch kaufen. ln der alten Schaal in lns galt das Kilo Kuhfleisch 40 Rappen. Über die Entwicklung der Tierzucht orientieren in eindrücklicher Weise die Ergebnisse der Viehzählungen. Zum Vergleich werden auf unserer obenstehenden Tabelle auch die Daten von 1973 aufgeführt. Die Pferdezahl hat sich von 1866 bis 1943 mehr als verdoppelt, dder Rindviehbestand ebenfalls. Man beachte auch die starke Zunahme der Kuhzahl. Der Schweinebestand vermochte sich von 1866 bis 1943 zu verdreifachen. Anders bei Schafen und Ziegen. Die Zahl der Schafe ist von 3531 Stück im Jahre 1866 auf 477 Stück 1901 zurückgefallen, weil das Moos als Schafweide immer weniger in Frage kam. Die Ziege als «Kuh des kleinen Mannes» vermochte sich bis zur Jahrhundertwende zu behaupten. Sie wurde dann durch die grosse Kuh immer mehr verdrängt.Ab 1859 fanden die Käsereigenossenschaften Eingang, nämlich 1933 schaffte die Milchkontingentierung weitherum böses Blut. Verheerende Seuchenzüge suchten 1919/20 und 1938 viele Ställe heim. Es mussten Ausgangssperren verhängt und Seuchenwachen organisiert werden. Die Verliebten suchten nach Mitteln und Wegen, um diese Sperren und Wachen zu umgehen.