Frucht und Brot

Über den Getreidebau im Amt Erlach schrieb 1764 Pfarrer Johann Jakob Wolf von Ins: «... Die Felder zu Brüttelen haben grösstenteils starken Grund, der zum Dinkel und Weizen bequem ist, deswegen davon viel gepflanzt wird. Zu Ins gerät der Weizen und Dinkel nicht so Wohl, weil der Boden leichter und an vielen Orten wiesicht und sandicht ist, daher auch wenig gesäet wird. Hier wächst also meistens Mischelkorn, Roggen und Weizen darunter, doch weil der Weizen nicht so wohl fortkommt, so ist es grösstenteils Roggen, wohl zwei Dritteile und mehr. Die lnser Gerste ist die schönste und gerät insgemein sehr gut. Es wird auch sehr viel gepflanzt, beinahe der vierte Teil auf dem Paschifelde. Und das ist dem Land sehr nützlich. Der Acker, den man mit Gerste besäet, wird im Frühling dreimal in Zeit eines Monats oder fünf Wochen gepflügt, und dadurch das Erdreich sehr wohl gerührt und vom Unkraut gesäubert, deswegen auch im dritten Jahr hernach das Paschi auf einem solchen Acker zum Erstaunen schön und reich an Erbsen und Wicken wird. Zu Müntschemier und zu Treiten ist sehr gutes und fruchtbares Land, es hält das Mittel zwischen Brüttelen und lns. Der grösste Teil wird auch von Korn und Mischelkorn besäet.

Den Einwohnern zu Brüttelen gebührt das Lob, dass sie ihre Äcker mit dem grössten Fleisse und mit einer verständigen Sorgfalt bauen, nur die Verbesserung ihrer Wiesen haben sie bisher versäumt, und haben auch nicht den heilsamen Gedanken, ihre Brachmatten einzuschlagen, doch fangen nun seit einigen Jahren einige von ihnen an, dem guten Beispiele ihrer Nachbarn von Treiten nachzufolgen. Die Einwohner zu Ins haben unstreitig die grösste und häufigste Landarbeit, deswegen sie auch von vielen sehr flüchtig und nur obenhin gemacht wird. Alle Verständigen missbilligen ihre fast allgemeine Art zu pflügen, die nicht tief genug ist und nur die Oberfläche berührt, und von vielen mit keiner genauen Sorge verrichtet wird. Öfters stehen Weiber und gar Kinder an dem Pfluge. ...An grobem Stroh zur nötigen Bedüngung der Äcker ist gewiss kein Überfluss, ein grosser Teil der Äcker, man kann wohl sagen der vierte oder fünfte Teil, wird zuweilen aus Mangel genugsamen Vorrats nicht gedüngt, was dem Eintrag des Feldes einen merklichen Schaden bringt. Diesem Übel könnte leicht gesteuert werden, wenn die Hälfte des Paschifeldes oder mehr und weniger nach Beschaffenheit der Felder anstatt mit Paschi, mit Roggen angesäet würde. ...Die Felder dieses Dorfes sind aber meistens vortreffliches Roggenland. Das wird von vielen Einwohnern sehr wohl begriffen, und doch geschieht es nicht, denn die alte eingewurzelte Gewohnheit ist mächtiger als die Vernunft.›› - ln diesem Pfarrbericht begegnet uns der Begriff Paschi, Das war ein Gemenge von Gerste, Wicken und Erbsen, das in grossen Flächen angebaut wurde. So erntete der Gampeler Landwirt Gyger 1824: 364 Mäss Korn, 357 Mäss Paschi, 85 Mäss Weizen, 81 Mäss Hafer und 67 Mäss Gerste. Ein Mäss fasste 15 Liter. Aus Paschi wurde das Paschibrot hergestellt. Später diente es als Viehfutter. In Erlach fand allwöchentlich ein Getreidemarkt statt, der auch von Neuenburgern besucht wurde, Der obrigkeitlichen Aufsichtsbehörde über den Getreidehandel, der sog. bernischen Kornkammer, musste regelmässig über diesen Getreidemarkt berichtet werden.

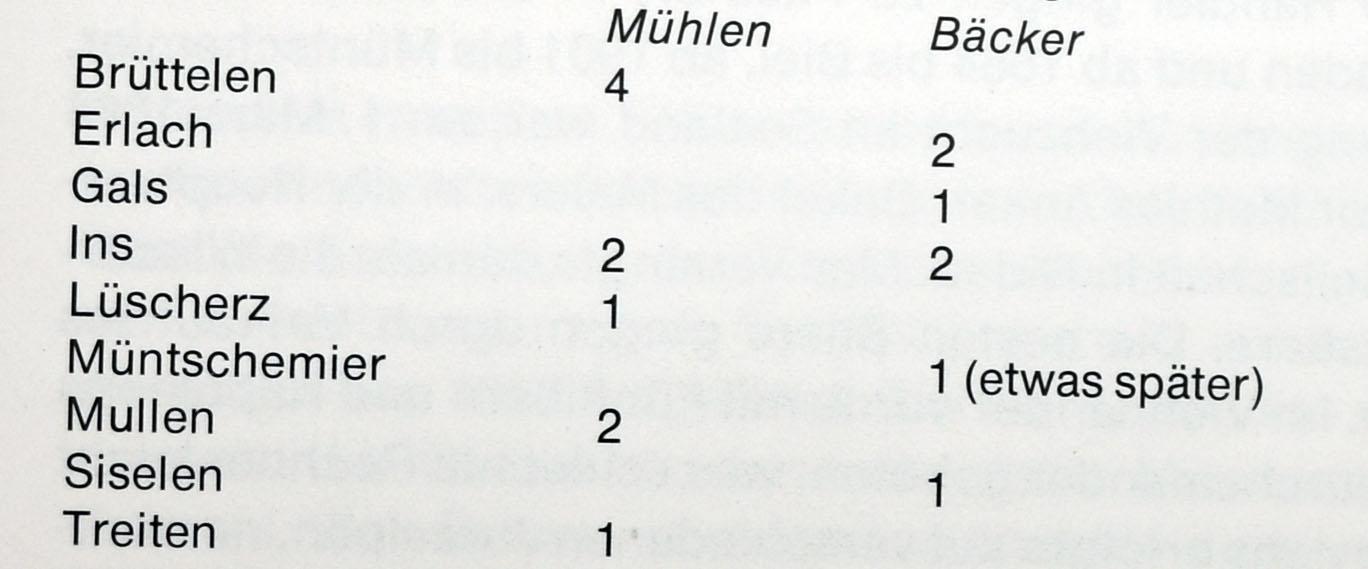

Die Kanalmühle bei Treiten, die über zwei Mahlgänge mit Röndle, eine Öli, eine Reibe und eine Schleiffe verfügte, wurde 1876 stillgelegt. In der Kanalmühle war auch eine Wirtschaft. Das Korn der Vinelzer wurde in Mullen, Lüscherz oder Ins gemahlen. Weil in jener Zeit die meisten Bauern kein Geld hatten, um den Mahllohn zu bezahlen, überliessen sie dem Müller 10 % der Mahlgutmenge als Entschädigung. lm Jahre 1852 zählte das Amt Erlach folgende Mühlen und Bäckereien:

Gebacken wurde im Ofenhaus oder zu Hause. ln den Ofenhäusem befanden sich an Gerätschaften Backmulde und «Schüssu›› (Brotschaufel zum Einschiessen der Laibe und Kuchen). Die Rangfolge in der Benutzung der Gemeinde- oder Genossenschafts- Ofenhäuser ordnete sich in der Regel nach dem Aufhängen der Holzmarken am Wochenbrett. lns zählte 1914 neun, heute 7 Ofenhäuser. Die Ernte wickelte sich bis anfangs des 20. Jahrhunderts folgendermassen ab: Alles Getreide wurde mit der Sense gemäht. Man breitete es von Hand aus, wobei die Ähren nach Möglichkeit nicht auf die Erde zu liegen kommen durften. Gut abgetrocknet, wendete man es mit dem <<Hüflirechen››. Kurz vor dem Binden wurde das Getreide mit diesem Rechen zu «Hüfli›› zusammengezogen, um diese dem Binder darreichen zu können. Wer das letzte «Hüfli›› auf das Strohband legte, erfasste das Ende des Bandes, drehte es rasch zusammen und übergab es dem Binder. Dieser knöpfte mit oder ohne <<Garbenknebel» die beiden Bandenden zusammen. Wichtig war dann auch das «Stocken›› oder«Schlagen›› der Garben in der Scheune. Es durften keine Hohlräume verbleiben, wo sich beim einsetzenden Schwitzprozess (Jäsen) Feuchtigkeit ansammeln und Schimmel bilden konnte. Gedroschen wurde mit dem Flegel. Das war die Arbeit während vieler Winterwochen, die lange vor Tagesanbruch begann und mit kurzen Unterbrüchen zum Einnehmen der Mahlzeiten bis zum Abend andauerte. Man drosch meist in Vierergruppen, auf grösseren Betrieben auch in Sechser- oder sogar in Achtergruppen. Jeder Drescher achtete darauf, nicht aus dem Takt zu fallen, was weitherum zu hören war und zu reden gab. Bis in unser Jahrhundert hinein konnte sich der Flegeldrusch - beim Roggen für Strohbänder und Heftstroh - halten. Für das Flegeldreschen von 0400 bis 1700 Uhrbezahlte man vor dem ersten Weltkrieg Fr. 1.50 im Tag. Der Hektarertrag des Amtes Erlach im Jahre 1909 wurde mit 17 q Korn und 18,2 q Weizen angegeben.