Zuckerrüben

ln Witzwil wurden schon 1881 Anbauversuche mıt Zuckerrüben durchgeführt Zehn Jahre später nahm die Zuckerfabrik Monthey den Betrieb auf um ihn 1894 mangels Rüben und Geld wieder schliessen zu müssen Dıe technischen Anlagen wurden von Monthey nach Aarberg verlegt, wo die Zuckerfabrık 1899 in Betrieb kam.

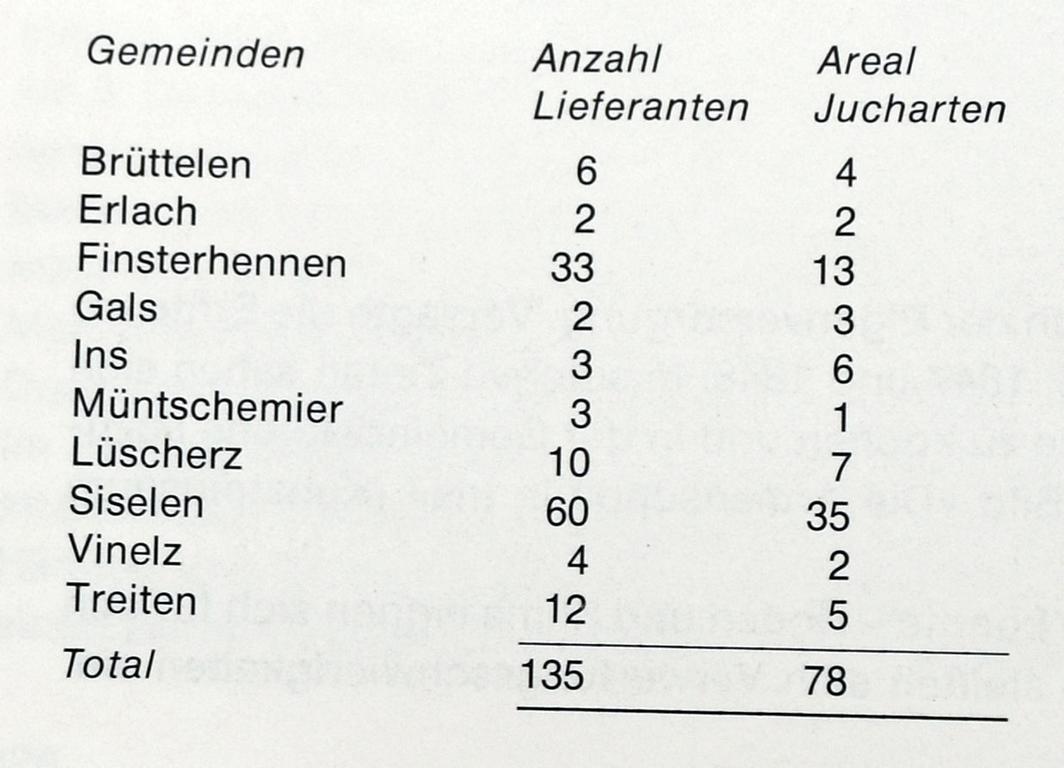

lm ersten Anbaujahr

widmeten sich im Amtsbezirk Erlach 135 Landwirte mıt einer Anbaufläche von 78 Jucharten dem Zuckerrübenanbau:

Vom Jahre 1901 an ging der Anbau wiederum zurück, weil die Erfahrungen fehlten, Rückschläge eintraten und der Absatz von Milch und Kartoffeln sich etwas verbesserte. Waren 1901 aus allen Anbaugebieten noch 19100 Tonnen Rüben nach Aarberg geliefert worden, so betrug die Ablieferungsmenge 1902 nur noch 13300 Tonnen. Die Fabrik fing an, Rüben aus Frankreich zu importieren, die ihren Weg auf der BN durch das Amt Erlach nahmen. Auf Intervention des Regierungsrates verpflichteten sich die Anstaltsbetriebe Witzwil, St.Johannsen lns und das Arbeiterheim Tannenhof, grössere Flächen mit Zuckerrüben zu bestellen. Vertreter der Fabrik suchten die Bauern auf, um sie zum Vertragsanbau zu bewegen. Diese aber verhielten sich der neuen Kultur gegenüber skeptisch; oft bekamen die Befürworter des Rübenbaues vor der Haustüre aus Kindermund den Bescheid, die Mutter habe gesagt, es sei niemand zu Hause. Die Fabrik setzte sich für die Gründung von Rübenbaugenossenschaften ein. Im Jahre 1904 bebaute die im Vorjahr

gegründete «Bernisch-Seeländische Zuckerrübenbaugenossenschaft in Kallnach» eine Fläche von 80 Jucharten. lm Februar 1905 schlossen sich 7 Männer zur «Zuckerrübenbaugenossenschaft Finsterhennen» zusammen, die vom Staat Bern 70 Jucharten und von der Einwohnergemeinde Müntschemier 58 Jucharten Land langfristig in Pacht nahm. Das erste Jahr mit einer Rübenfläche von 50 Jucharten, einem Zuckergehalt von nur 12,6% (Vorjahr 14,08 %) und dem regnerischen Herbst war ein Misserfolg. Trotzdem wurde der Anbau 1906 erweitert, doch fehlten die Arbeitskräfte für die damals vorwiegend manuelle Rübenbearbeitung. Durch Vermittlung der Zuckerfabrik sind dann für die Anbaugenossenschaften und die grösseren Betriebe polnische Saisonarbeiter verpflichtet worden, die aus ihrer Heimat mit der Pflege und Ernte der Rüben vertraut waren. Von ihnen erlernten die einheimischen Rübenpflanzer die Geheimnisse der neuen Kultur. Die Polen und Polinnen, der Hauptharst war weiblichen Geschlechts, arbeiteten im Akkord. Sie waren fleissig und bedürfnislos und brachten uns u.a. folgende, für jene Zeit fortschrittliche Erntemethode: man zog die Rüben von Hand aus, legte sie in eine Reihe und schlug mit dem Gertel das Laub ab.

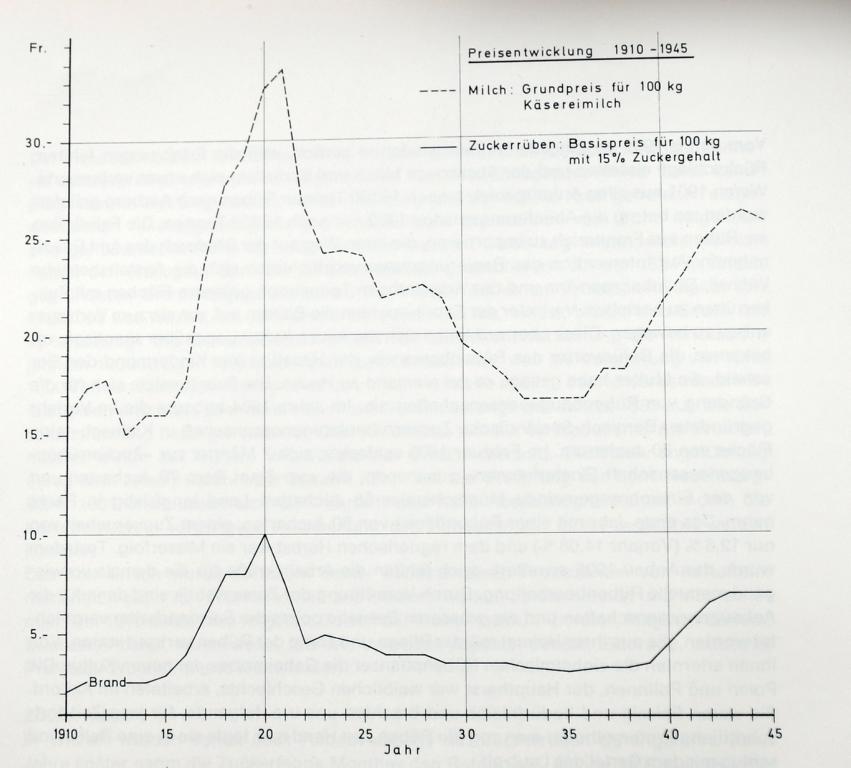

Die Brandkatastrophe, die am 28. Januar 1912 die Zuckerfabrik zerstörte, wurde auch im Erlachamt als Landesunglück empfunden. Der Wiederaufbau war umstritten, hatte das Unternehmen doch mit grossen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. 1909 war es sogar in Konkurs gefallen und in der Folge auf Rechnung der Berner Kantonalbank betrieben worden. Der Entscheid über das weitere Schicksal der Fabrik fiel am 22. Oktober 1912 in einer ausserordentlichen Session und nach zweitägiger Debatte, als der Grosse Rat des Kantons Bern die Regierung ermächtigte, sich an der neu zu errichtenden Zuckerfabrik Aarberg mit 500‘000 Franken in Aktien zu beteiligen, mit der Bedingung, dass die Oberleitung des Unternehmens den Organen der Kantonalbank verbleibe

und ein Aktienkapital von mindestens 300‘000 Franken von den interessierten Gemeinden und Privaten zur Verfügung gestellt werde. Am 16. November 1912 konnte die neue Gesellschaft gegründet werden. Die damals finanzschwachen Gemeinden Brüttelen, Erlach, Finsterhennen, Gals, Gampelen, lns, Müntschemier, Siselen und Treiten zeichneten total Fr. 21‘000. Die Rübenpflanzer gingen durch den Abschluss von sechsjährigen Anbauverträgen die Verpflichtung ein, das von der Regierung verlangte Areal von 2000 Jucharten mit Zuckerrüben zu bestellen. lm Amt Erlach erklärten sich 155 Landwirte zum Anbau einer Fläche von 100 Jucharten bereit. Die Genossenschaft Finsterhennen pflanzte 60 Jucharten an, Witzwil 250, St.Johannsen lns 40 und das Arbeiterheim Tannenhof 15. Auf Anregung der Fabrik bildeten einige Landwirte 1913 das «Rübenbaukonsortium lns››, das sich den genossenschaftlichen Anbau von Zuckerrüben zum Ziel setzte und 50 Jucharten Land von der Gemeinde Burg FR für 10 Jahre pachtete.

Da traten mit dem Ausbruch des Weltkrieges 1914/18 Ereignisse ein, die dem Rübenenbau zuwiderliefen. Statt der erwarteten 30000 Tonnen wurden 1915 nur 15640 Tonnen Rüben abgeliefert. Man erinnerte die Bauern an ihre 1912 eingegangenen 6jährigen Verträge, doch waren die Verhältnisse vielfach stärker. Die Rübenanfuhr sank 1918 auf 9525 Tonnen, die geringste in Aarberg je verarbeitete Menge. 1920 gelangten 28000 t zur Ablieferung, während Kartoffeln, Karotten und Futterrüben unverkäuflich blieben. Die Fabrik ging sogar zur Gratisabgabe des Rübensamens und zur Zuteilung von verbilligtem Zucker im Verhältnis zur abgelieferten Rübenmenge über. 1935 schaltete sich der Bund in die Zuckerwirtschaft ein. Aus Gründen der Produktionslenkung und Kriegsvorsorge zwang er die Fabrik zur Erweiterung ihrer Kapazität auf 100000 Tonnen Rüben und zur Bezahlung eines Preises von Fr. 3.10/100 kg. Die Verwertung von Milch und Kartoffeln war damals mit grossen Schwierigkeiten verbunden, und in unserem nördlichen Nachbarland rüstete man zum Krieg. ln jener Zeit war der Zuckermarkt vom Dumping geprägt. Deutscher Kristallzucker kostete 1935 im Ursprungsland 65 Reichsmark; für den Export 7 RM, tschechischer Kristallzucker 560 Kronen und im Export 40 bis 60 Kronen. In der Schweiz kamen 100 kg verzollt auf Fr. 16.50 zu stehen.

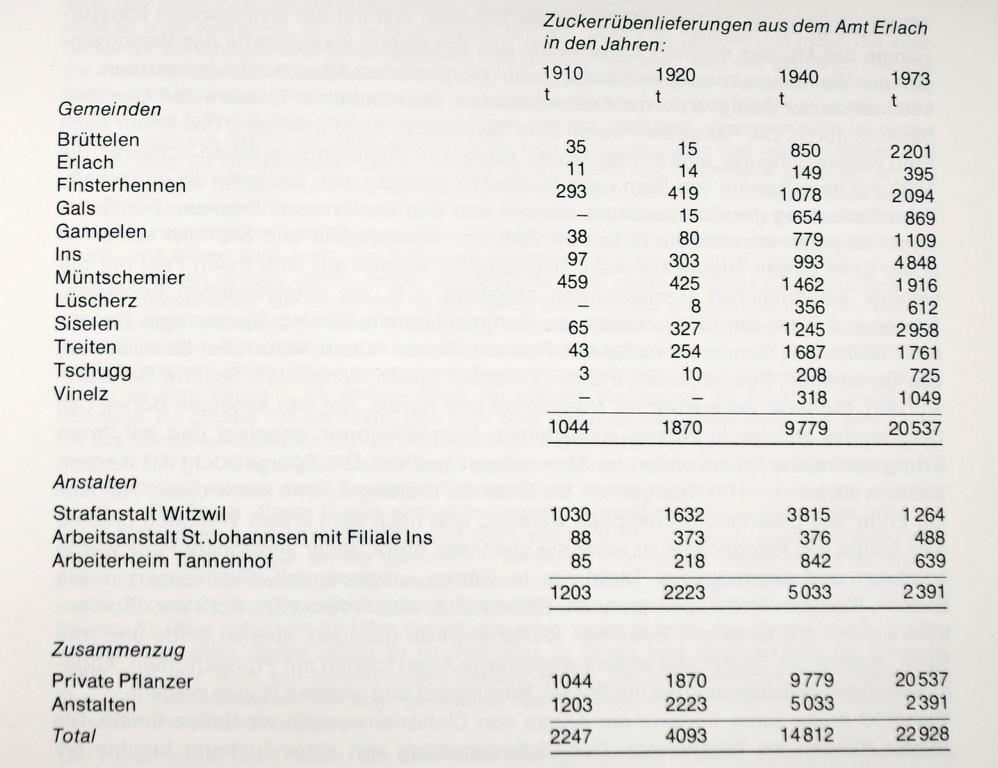

Die vorstehende Tabelle orientiert über die vom Amt Erlach 1910, 1920 und 1940 abgelieferten Rübenmengen, denen zum Vergleich die Ablieferungen von 1973 gegenüber gestellt werden.