General Dufour

Als im Jahre 1798 die Franzosen in die Schweiz einfielen, machten sie Genf, den Heimatort Heinrich Dufours, zu einer französischen Stadt. Dufour war damals ein Knabe von zehn Jahren. Natürlich interessierte ihn alles, was es an Außerordentlichem zu sehen gab.

„Mit äußerster Spannung“, so erzählt er selber, schaute er den Exerzierübungen der französischen Rekruten zu und begann bald zu Hause, zum Schrecken einer alten Magd, sich mit einem Gewehr so fleißig zu üben, daß er es mit 14 Jahren handhabte wie der beste Soldat. Leidenschaftlich gab er sich auch dem Bogenschießen hin. Als die Zeit gekommen war, einen Beruf zu wählen, entschied er sich für den eines Arztes. Ein Jahr lang arbeitete er in einem Militärspital, verband Wunden, wohnte den Operationen bei und studierte. Der Anblick der schweren und langen Leiden der Kriegsverwundeten erschütterte ihn. Die eingeschlagene Laufbahn aber befriedigte ihn nicht völlig. Es zog ihn zur Technik, zum Bauen, Konstruieren, Erfinden; auch lockten ihn körperliche Strapazen. Mit einem selbstverfertigten Schiffe fuhr er am liebsten dann auf den See hinaus, wenn es stürmte. Vom Regen durchnäßt zu werden, eine nächtliche Fahrt zu machen, in den Kleidern auf einem Brett zu schlafen, war ihm damals eine Lust. Zufällig vernahm er, daß es in Paris eine Schule gebe für künftige Militärs, Geographen, Brücken-, Straßen- und Schiffsbauer. Mit zwanzig Jahren trat er hier ein, seinem Examen nach der hundertvierzigste, fast der letzte. Als er seinen Rang erfuhr, erschrak er, als ob die Erde unter ihm sich gespalten hätte. „Als ich wieder zu mir selbst kam“, so erzählte er, „stampfte ich mit dem Fuß auf den Boden und rief laut : Gleichgültig, ich bin einmal hier und will mit Ehren aus der Schule hervorgehen“. Er hielt Wort; als Fünfter verließ er sie nach zwei Jahren und kam nun zur weiteren Ausbildung nach Metz, wurde aber mit vier andern nach ganz kurzer Zeit auf die Insel Korfu im Mittelländischen Meer abkommandiert, um sie gegen die Angriffe der Engländer verteidigen zu helfen. Bei einer Erkundungsfahrt außerhalb der Insel wäre er beinahe ums Leben gekommen. Nach dem Sturze Napoleons kehrte er zurück nach Genf, das damals schweizerisch wurde. Im Jahre 1817 bot man ihm in Frankreich ein Militärkommando an; er lehnte ab, weil er französischer Staatsbürger hätte werden müssen. Es ist sehr merkwürdig, wie schnell der ehemalige napoleonische Offizier, der an Frankreich hing und von unserem Land bis dahin fast nichts wußte, durch und durch Genfer und Schweizer geworden ist.

Nach seiner Niederlassung in Genf gründete er einen Hausstand und übernahm bald eine Reihe wichtiger Ämter: Er wurde Kommandant einer genferischen Truppe, Professor, Mitglied des Großen Rates und Kantonsingenieur. Im Rat kämpfte er für die Sicherheit und die Verschönerung seiner Heimatstadt. „Wenn man mit dem Dampfschiff in unsere Stadt einfährt, darf man nicht gestehen, daß man ein Genfer ist“, so erklärte er. Zweimal unterlag er mit seinen Anträgen im Rat. Beim dritten Anlauf stimmte die Mehrheit ihm zu. Darauf wurden nach Dufours Plänen die verfallenen Bauten an der Rhone und am See, die den Blick auf das Wasser und die Berge verdeckten, niedergerissen. An ihrer Stelle entstand ein breiter Strandweg mit herrlicher Aussicht. Dann errichtete Dufour auch eine Reihe von stolzen Hängebrücken und schönen Plätzen.

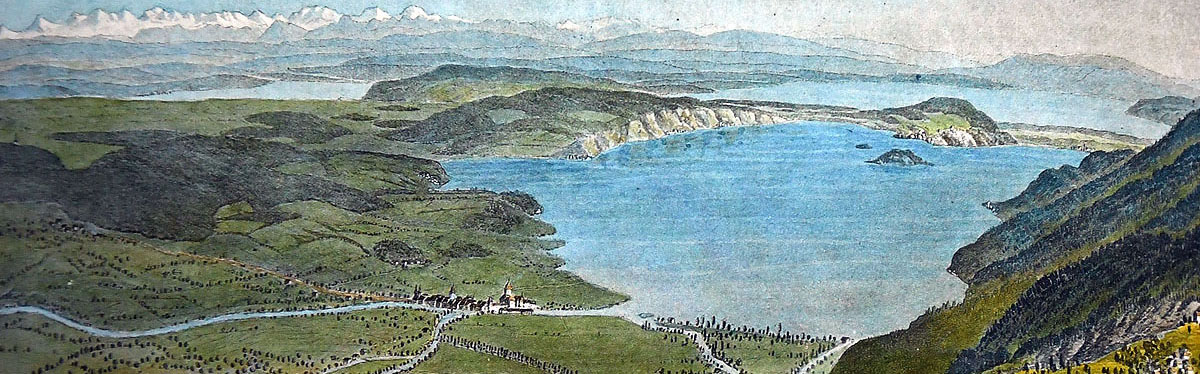

Aber nicht nur der Stadt Genf, auch dem gesamten schweizerischen Vaterlande diente er eifrig. Als eidgenössischer Offizier leitete er seit dem Jahre 1833 die Erstellung einer großen, sehr genauen Schweizerkarte. Er wollte auf ihr nicht etwa bloß die Entfernungen und die Lage der Weiler, Dörfer und Städte richtig einzeichnen, sondern er suchte eine Art Gemälde von unserem Land zu entwerfen.

Man sah ihn oft mit einem Bleistift in der Hand an einer Landkarte arbeiten. Von Zeit zu Zeit trat er zurück und betrachtete wie ein Maler aus einer gewissen Entfernung die Wirkung seiner Schraffierungen. Die Arbeit, bei der ihn viele Zeichner und Ingenieure unterstützten, dauerte 32 Jahre.

Schon vor Beginn dieses Werkes leistete Dufour der Tagsatzung bei der Gründung einer militärischen Schule in Thun wichtige Dienste. Er erteilte hier Unterricht, leitete große Truppenzusammenzüge und half die Offiziere so ausbilden, daß die Eidgenossenschaft ein tüchtiges Bundesheer erhielt.

Am 24. Oktober 1847 abends, als er sich, wie gewöhnlich, mit der Lösung einer schweren Rechenaufgabe beschäftigte, überbrachte man ihm die Nachricht von seiner Ernennung zum General. „Ich war wie starr vor Schrecken“, so erzählt er, „und tat alles mögliche, um diesen Kelch von mir abzuweisen“. Auch seine Freunde und seine nächsten Angehörigen waren trostlos über seine Wahl. _ Vielleicht zur gleichen Stunde härmte sich Ulrich Ochsenbein darüber, daß nicht ihm der Oberbefehl anvertraut worden war. _ Warum erschrak Dufour ?

Einmal überraschte ihn die Ernennung völlig. Wenige Tage vorher hatte er auf einem Spaziergang zu einem andern hohen Militär bemerkt: „Wir sind glücklich, daß unsere Arbeiten uns von der Kriegsleitung fern halten. Wir werden Zuschauer sein; ich beklage den herzlich, der für das Oberkommando ernannt werden wird“. In jedem Kriege, vor allem aber in einem Bürgerkriege, trifft die obersten Führer eine schwere Verantwortung. Dazu kam, daß Dufour nicht gleich dachte wie die Liberalen. Sie schienen ihm zu ungestüm und zu leidenschaftlich. Er richtete darum einen Brief an die Tagsatzung, lehnte die Wahl ab und legte seine Gründe dar. „Wenn er so viel Schwierigkeiten macht, so werden wir schon einen andern finden“, tönte es im Verlaufe der Unterhandlungen aus einem Winkel des Saales. Allein die Mehrheit beharrte auf ihrem Vorschlag, und Dufour fügte sich. Im Grunde, so fühlte und erklärte er bald, hätte er gar nicht anders handeln können. Er hielt es für militärische Pflicht, der schwierigen Aufgabe nicht auszuweichen. Der Tagsatzung teilte er mit, wenn es zum Äußersten komme, so werde er bei aller Pflichterfüllung doch nie vergessen, daß die Gegner ebenfalls Eidgenossen seien; mit Politik werde er sich nicht beschäftigen. Er hielt sein Versprechen. Bei der Besetzung von Offiziersstellen schaute er niemals auf die politische Gesinnung, sondern nur auf die militärische Tüchtigkeit. Auch führte er den Krieg so, daß nur wenig Menschenleben zu beklagen waren.

Im April 1848 hielt eines Tages ein vierspänniger Wagen mit einem Weibel in den eidgenössischen Farben vor Dufours Landhaus in Genf. Zwei hohe Offiziere und einer der ersten Beamten der Eidgenossenschaft stiegen aus und überbrachten dem General einen Ehrensäbel, 40 000 Schweizerfranken und ein herzliches Schreiben der Tagsatzung. Sie dankte ihm vor allem für seine Milde und seine Menschlichkeit; er habe vielen Tränen und Schmerzen erspart. Dufour schenkte ungefähr einen Zehntel der Summe für die Verwundeten beider Parteien. St. Galler Damen übersandten ihm einen gestickten Lehnstuhl. Am meisten freute ihn, daß die Bürger der Urkantone ihm nicht grollten, sondern ihn achteten, ja verehrten. Viele rauchten aus Pfeifen mit seinem Bilde und nannten diese ihr „Dufourli“.

Heinrich Dufour hat der Eidgenossenschaft auch nach dem Sonderbundskrieg große Dienste geleistet. Sie übergab ihm noch dreimal den Oberbefehl, als es galt, unsere Grenzen nach außen zu bewahren. Er wurde auch in den Nationalrat und später in den Ständerat gewählt und hat für die Eidgenossenschaft in politischen Angelegenheiten mehrere Reisen nach Paris unternommen und allerlei Verhandlungen geführt. Nicht unwichtig war hierbei, daß er bis an sein Lebensende befreundet war mit Kaiser Napoleon III., dem Neffen Napoleons I. In hohem Alter half er seinem noch wenig erfahrenen Landsmanne Dunant wichtige Verträge zwischen den Staaten und Völkern abschließen zum Schutze der Verwundeten auf den Schlachtfeldern. Er mag sich hierbei wieder an das erinnert haben, was er als Jüngling im Militärspital erfahren hatte.

Im Kreise seiner Familie, mit seiner Frau und seinen vier Töchtern, führte er ein ganz einfaches, streng geregeltes Leben. Er stand jeden Morgen sehr früh auf, reinigte seine Kleider selber, rasch und doch gründlich, wie ein guter Soldat. Nach dem Rücktritt von seinen Ämtern verbrachte er den größten Teil des Tages in seinem Studierzimmer mit den 2 bis 3000 Büchern und allerhand merkwürdigen Waffen und Bildern. Mit Freude las er alte und neue Dichter und studierte wissenschaftliche Werke. Abends lud er gern Freunde zu sich ein. Aber genau um zehn Uhr zog er seine Uhr auf, erhob sich, wünschte den Anwesenden gute Nacht und begab sich in sein Schlafzimmer. Bei all dieser stillen Zurückgezogenheit nahm Dufour lebendigen Anteil an dem, was in der Welt draußen geschah. Bei Überschwemmungen im Wallis, bei dem großen Brand in Glarus und bei Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges gründete er in Genf Hilfsgesellschaften, die Gaben sammelten und die Notleidenden unterstützten. Im Alter von beinahe 88 Jahren starb er. Das Schweizervolk wird ihn nicht vergessen.