Die Zeit von 1890 bis 1982

Für die Bewohner des Seelandes war die 1.Juragewässerkorrektion ein Segen. Sie brachte nicht nur Sicherheit vor neuen Überschwemmungen, sondern ermöglichte auch eine umfassende Urbarisierung dieser vorher sehr unwirtlichen Gegend. Die allgemeine europäische Agrarkrise der letzten Jahrzehnte des 19.Jahrhunderts wirkte zwar hemmend auf die landwirtschaftliche Entwicklung, trotzdem boten aber die neuen Landreserven im Seeland genügend Anreiz für die Bauern, die Anbauflächen zu vergrössern (Käser 1949: 119). In unserem Untersuchungsgebiet war die Ausgangslage für eine intensivere Landnutzung noch etwas günstiger als im übrigen Seeland; es herrschten keine ausgedehnten Moor- und Sumpflandschaften mit zum Teil mächtigen Torfschichten wie im Grossen Moos. Der Urbarisierung stellten sich hier als Haupthindernisse der dichte Auenwald und die weitverbreiteten Kiesbänke mit den alten Wasserläufen in den Weg. Von den ehemals sicheren oder nur halbwegs sicheren Standorten stiess der Ackerbau langsam in das von der Aare freigegebene Land vor, indem alte Wasserläufe aufgefüllt, die Kiesbänke von Sträuchern und Gestrüpp befreit und nicht zuletzt grosse Stücke des Auenwaldes gerodet wurden.

Mit Abbildung 16

haben wir die zahlenmässige Abnahme bereits erfasst. Innerhalb von 50 Jahren wurde im untersuchten Bereich der Auenwald um etwa 300 ha verkleinert und das gewonnene Land urbarisiert. Die Kartenausschnitte von 1865 bis 1976 im Artikel «Vom werden des Dorfes Dotzigen» zeigen uns diese Abnahme in der Gegend westlich des Dorfes in drastischer Weise. Der Auenwald wurde vom Rand des ehemaligen Hochwasserbettes her zurückgedrängt, aber auch mitten im «Grien» entstanden grosse Lichtungen. Das Netz der landwirtschaftlichen Erschliessungswege in die gerodeten und urbarisierten Flächen hinein nimmt im Laufe der Zeit deutlich zu.

Eine Gefährdung des Werkes der 1.Juragewässerkorrektion zeigte sich um die Mitte dieses Jahrhunderts im Bereich des Grossen Mooses und des Aaretales. Hier sank der Torfboden als Folge der Drainage und der intensiven Bewirtschaftung zwischen 1880 und 1960 im Mittel um einen Meter, und man muss bis zum Jahr 2060 mit einer weiteren Senkung von rund 50 cm rechnen. In jenen Jahrzehnten sind von neuem Hochwasser in den Wintermonaten aufgetreten. Besonders schlimm waren jene der Jahre 1944 (Abb.18), 1950, 1952 und 1955. Für die Zukunft musste man damit rechnen, dass auch die Sommer-Hochwasser über die Ufer treten würden.

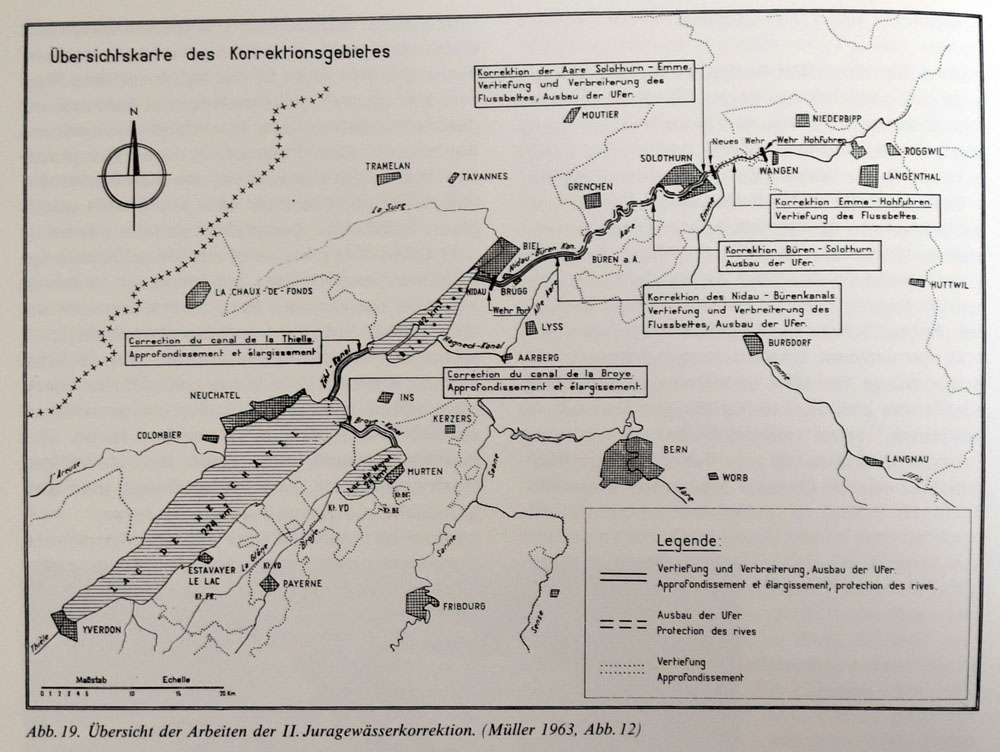

Man war daher gezwungen, eine 2.Juragewässerkorrektion durchzuführen, welche folgende Massnahmen vorsah (Abb. 19):

1. Zusammenschluss der drei Juraseen zu einem See (kommunizierendes System) durch Verbreiterung des Broye- und des Zihlkanals;

2. Erhöhung des Abflussvermögens der Aare in Nidau auf 700-750 m3/s (Wehr Port) und Vertiefung des Aarebettes bis unterhalb der Emmemündung;

3. Regulierbarkeit der Seeniveaus durch das Wehr bei Port mit folgenden Zielen:

- Reduktion des Schwankungsbereiches der Seen zur Vermeidung der Hochwasser,

- Anheben der Niederwasser im Interesse der Uferanwohner,

- Ermöglichen des frühzeitigen Absenkens der Seen vom mittleren Seestand (Bereitschaftskote) zur Erhöhung des Speichervolumens bei drohenden Hochwassern;

4. Regulierungsmöglichkeit für den Wasserstand der Aare zwischen Port und der Emmemündung zur Vermeidung von Bodensenkungen im Bereich der Stadt Solothurn (Bau des Kraftwerkes Flumenthal);

5. Möglichkeit zur künftigen Anpassung der Seespiegel an die weiteren zu erwartenden Setzungen der Ebene.

Das Werk der 2. Juragewässerkorrektion wurde 1952 begonnen und 1972 mit 150 Millionen Franken Kosten beendet. Die Gemeinde Dotzigen wurde von dieser Korrektion vor allem im Bereich des Nidau-Büren-Kanals berührt.

Seit 1945 hat sich das Gesicht der Landschaft im Raume Dotzigen nochmals stark gewandelt. In der Landwirtschaft prägten Meliorationen und Güterzusammenlegungen den Charakter, die Industrie erstellte weitherum sichtbare Anlagen und Bauten, und die Wohnquartiere der Dörfer wuchsen in dieser Zeitspanne zum Teil beträchtlich.

Der Auenwald ist immer kleiner geworden. Seit Jahrzehnten als Landreserve für die Landwirtschaft und für die Ausweitung des Dorfes Richtung Alte Aare betrachtet, hat er heute jedoch eine neue Wertung erhalten. Die verbliebenen Reste entlang der Zihl und der Alten Aare sind jetzt unter Schutz gestellt und dienen in vermehrtem Masse als Erholungsraum für den Menschen und als Reservat für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt.

In den kleinen Schutzgebieten ist uns eine Landschaft erhalten geblieben, die von der Natur während Jahrtausenden gestaltet worden ist. Ausserhalb des «Griens» aber hat der Mensch die Ebene seit der Korrektion der Juragewässer in rund 100 Jahren grundlegend verändert. Es liegt an uns, die lebendigen Zeugen der landschaftlichen Vergangenheit unserer Heimat zu bewahren.