Die Korrektion der Aare im 19. Jahrhundert (1. Juragewässerkorrektion )

Seit dem Beginn der Überschwemmungen gelangte die Bevölkerung immer wieder mit ihren Klagen an die Landvögte oder richtete Bittschriften an die Regierung in Bern.

Zu Beginn des 18.Jahrhunderts entstanden die ersten Projekte und Pläne, die eine Sanierung im Bereich des Zusammenflusses von Aare und Zihl erstrebten. So beantragte z.B. Hebler 1775, «die Aare gerade von Dotzigen durch das Hägni nach Büren zu führen, die Zihl bei Brügg auszugraben, unterhalb Gottstadt durch ein neues Bett zu leiten und dieselbe so lange wie möglich bis unterhalb Büren von der Aare abgesondert zu halten» (Schneider 1881: 41). Dieses Projekt scheiterte aber, wie viele andere, zum Teil am Widerstand der Bevölkerung, da viele um den Verlust der Wasserzölle bangten, aber auch die Grenzschwierigkeiten mit dem Bistum Basel waren nicht zu überwinden. Der Plan von Tulla (Schneider 1881: 43) sah zwei Kanäle vor. Einer sollte in weitem Bogen von Aarberg über Dotzigen und Büren bis nach Altreu die Aare ableiten, ein anderer die Zihl von Nidau bis zum Zusammenfluss mit der Aare in Altreu führen. Doch auch dieser Versuch blieb auf dem Papier. Kleinere Arbeiten, wie das Räumen des Gerinnes oder das Bauen eines Dammes, wurden wohl ausgeführt, aber irgendwelche nachhaltige Verbesserungen unterblieben.

Eine das gesamte Gebiet umfassende Korrektion konnte erst realisiert werden, als das Denken der Bewohner sich über lokale Sorgen hinaus zu einem regionalen und sogar nationalen Denken ausgeweitet hatte. Mit der Gründung des Bundesstaates entstanden 1848 die Voraussetzungen, die für ein Projekt dieser Grösse erforderlich waren. Die Vorschläge, dass die Kosten vom Bund, den fünf am Seeland angrenzenden Kantonen und den direkt betroffenen Gemeinden zu tragen seien, schufen die Möglichkeit für den Aufbau einer administrativen und technischen Infrastruktur, die eine Region allein nicht hätte aufbauen können.

Wesentliche Anstösse zum grossen Werk kamen aber auch aus der Region, und zwar von Dr. Johann Rudolf Schneider, der in Meienried aufwuchs und als Arzt in Nidau wirkte, bevor er 1838 Regierungsrat wurde.

In einem seiner Briefe beschreibt Dr. Johann Rudolf Schneider die Folgen einer der von ihm erlebten grossen Überschwemmungen wie folgt:

«...Wahrlich ein trauriger, schrecklicher Anblick, so viele tausend Jucharten fruchtbares Land mit allen seinen Früchten unter Wasser begraben zu sehen! Das Unglück ist unermesslich. Verloren, gänzlich verloren sind die Früchte des eisernen Fleisses dieser arbeitsamen Bevölkerung. Es scheinen die drei Seen von Murten, Neuenburg und Biel nur ein grosses Wasserbecken zu bilden. Landeron und Nidau stehen wie eine Häuserinsel mitten in demselben. Ein Reisender erzählte mir heute, es seien auch die obere Broye und die Orbe ausgetreten, die Möser von Chablais, Orben und Iferten stünden ebenfalls unter Wasser. Furchtbar muss noch gestern der Anblick gewesen sein, als auch die Ebene von Jensberg bis Solothurn durch die Aare überschwemmt war, die, wie Sie jetzt sehen, sich bereits bedeutend zurückgezogen hat. Unerwartet schnell stieg in der vorletzten Nacht die Aare und nahm die mit so vieler Mühe ausgeführten Schwellen, Wuhren und Dämme auf grosse Strecken Landes mit sich fort; besonders zerstörend wirkte sie von Kappelen herunter bis nach Meienried. Als ich des Morgens aufwachte, schlugen die Wellen bereits an meine Haustüre; bei Andern drang das Wasser bis in die Wohnungen, ja bis in die Bettstatt der noch Schlafenden. Die Ortschaften von Schwadernau, Scheuren, Meienried, Reiben, Staad und Altreu standen ganz im Wasser. Bei Meienried stieg die Aare 21 Fuss 8 Zoll über ihren niedrigsten Stand. Unsere Wiesen waren grösstenteils abgemäht, wegen des anhaltenden Regenwetters konnte jedoch nichts eingesammelt werden, und so wurde es ein Raub der Fluten, in denen auch ein Familienvater und ein Kind ihr frühzeitiges Grab fanden. Unsere Kornfelder sind mit Schlamm, Sand und Kies überfahren, in wenig Tagen, besonders wenn, wie es scheint, heisse Witterung eintreten soll, werden wir kein gesundes Ährchen mehr haben. Die Kartoffeln sind durchaus verloren, die Dörfer mit zusammengeführtem Unrat angefüllt und die Wohnungen die Zufluchtstätte allen Ungeziefers geworden...» (Ehrsam 1974: 10f.)

Wie sehr sich Schneider mit der Vollendung der Entsumpfung des Seelandes identifizierte, geht aus einem Dankesbrief hervor, den er 1839 an die Burgergemeinde Nidau richtete, die ihm das Burgerrecht geschenkt hatte: «Ich gestehe Ihnen, dass dieser Gegenstand mich seit meiner frühen Jugend fort und fort bewegt, dass dieses Streben sich jetzt mit mir identifiziert hat - und mein Lebenszweck geworden ist» (Fischer 1963: 44).

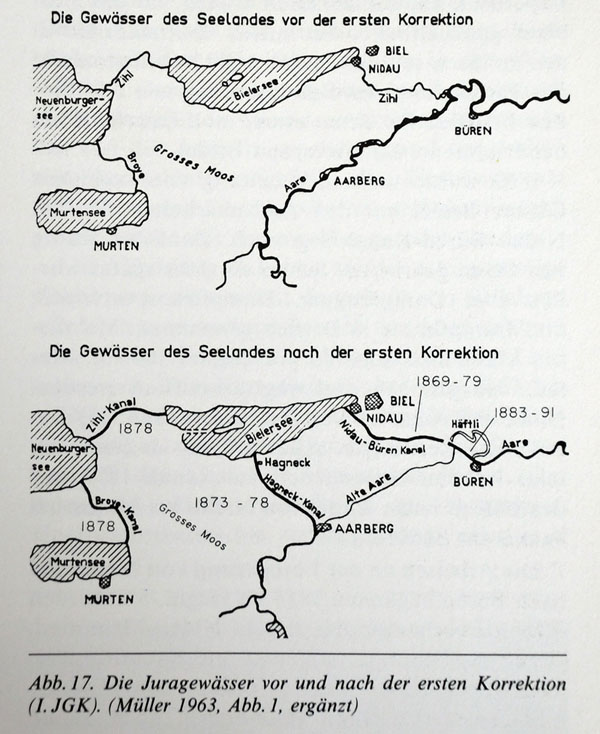

Schneider gründete 1838 die Vorbereitungsgesellschaft zur Korrektion der Juragewässer. Diese Gesellschaft hatte zum Ziele, die Bevölkerung über die Probleme aufzuklären, Verhandlungen mit den Kantonsregierungen zu führen und Projekte ausarbeiten zu lassen. Dem Bündner Oberingenieur Richard La Nicca wurde 1840 ein genereller Projektauftrag erteilt, der 1842 von der Gesellschaft genehmigt wurde. Dieser Plan sah vor (Abb. 17),

die Aare in den Bielersee zu leiten, die drei Seen von Murten, Neuenburg und Biel mit Kanälen zu einem kommunizierenden System und Rückhaltebecken zu verbinden, den Abfluss aus dem Bielersee zu kanalisieren und die Entsumpfung des Grossen Mooses durch eine Seespiegelsenkung zu ermöglichen. 1850 legte La Nicca ein Ausführungsprojekt für 9 Millionen Franken vor.

In dieser Zeit trat nun auch der Bund dem Vorhaben einer Juragewässerkorrektion bei. Bis zum Baubeginn 1868 vergingen aber noch einmal dornenvolle Jahre. Vehemente Gegner traten auf und versuchten, den Plan von La Nicca zu Fall zu bringen, unter anderen auch Bundesrat Ochsenbein. Die Bundesversammlung ordnete deshalb Expertisen an, die abklären sollten, ob das Problem ganzheitlich oder mittels Partialkorrektionen zu lösen sei. Am 25.Juli 1867 bewilligte dann das Parlament einen Bundesbeitrag von 5 Millionen Franken für einen etwas modifizierten Plan der Ingenieure La Nicca und Bridel.

1869 wurde unter der Leitung von Ingenieur Gustav Bridel mit den Aushubarbeiten für den Nidau-Büren-Kanal begonnen. Zunächst wurde von Hand gearbeitet. Schon ein Jahr später wurden aber Dampfbagger, Dampftransportschiffe und Dampfkrane in Betrieb genommen. Mit diesen Maschinen konnten pro Tag bis 1000 m3 Material ausgehoben und wegtransportiert werden. Nach den Angaben von La Nicca (1881: 15) waren diese Leistungen sogar grösser als beim damals im Bau befindlichen Suezkanal. 1879 war der 9000 m lange Kanal von Nidau bis Meienried bereits im Betrieb.

Die Arbeiten an der Fortsetzung von Meienried nach Büren begannen 1883 im Hägni. Sie wurden hier, wie vorher auf der Strecke Nidau-Meienried, in kleinere Baulose aufgeteilt und direkt an kleinere Unternehmer oder Arbeitergruppen vergeben (Peter 1921: 54). Hier haben auch David Hügli, Johann Schaller und Bendicht Rüfenacht aus Dotzigen mitgewirkt, die eines der Baulose übernommen hatten (Schaller 1972: 46). Am 19.August 1891 waren die Arbeiten beendet und der Nidau-Büren-Kanal wurde durch die Vertreter der beteiligten Kantone unter dem Vorsitz des bernischen Bundesrates Schenk abgenommen (Peter 1921: 60). Die Gesamtkosten betrugen 5,7 Millionen Franken.

Mit dem zweiten Hauptwerk der Juragewässerkorrektion, dem Aarberg-Hagneck-Kanal, wurde 1873 begonnen, und 1878 begann die erstmalige Einleitung von Aarewasser. Als das ganze Kanalnetz ausgehoben war, konnten auch die Drainage - Arbeiten für die Binnenentwässerung durchgeführt werden.

Im Jahre 1891 wurde das grosse Bauwerk der Juragewässerkorrektion mit einem Kostenaufwand von nahezu 18,5 Millionen Franken vollendet. Der neue Ausfluss aus dem Bielersee hatte zwar schon mit dessen Inbetriebnahme 1874 eine Seespiegelabsenkung von etwa 2,5 m zur Folge. Mit dem Wehr bei Nidau, das später durch jenes bei Port ersetzt worden ist, konnte der See reguliert und auf dem neuen, tieferen Niveau gehalten werden. Wehr und Kanal waren Voraussetzung für das Funktionieren des ganzen hydraulischen Systems. Ein direktes Durchleiten der Aare durch das Grosse Moos in den Bielersee mit einem Gefälle von 1,4 ‰ in der Ebene und von 3,7 ‰ im 900 m langen Felseinschnitt bei Hagneck war jetzt möglich. Diese Gefällsverhältnisse gewährleisteten einen verzögerungsfreien Abfluss der Hochwassermassen und den Weitertransport des mitgeführten Geschiebes in den Bielersee.

Mit dem Öffnen des Hagneck-Kanals 1878 trat allmählich eine Beruhigung im Gebiet des alten Aarelaufes ein, denn durch diesen Ast der Aare strömte mit grösser werdendem Querschnitt des Hagneck-Kanals immer weniger Wasser. Im Jahre 1882 flossen 40% der Aare direkt in den Bielersee.

Zwei Jahre später waren es dank der sich zwischen den Dämmen natürlicherweise eintiefenden Aare bereits mehr als 75% (Ehrsam 1974: 15). Erstmals seit langer Zeit musste nicht mehr mit Überschwemmungen und mit dem Verlust von Kulturland gerechnet werden. Für die Bewohner, die im Bereich des Aare-Schwemmkegels von Aarberg bis Büren wohnten, begann eine Zeit des Aufbaus und der Ausweitung des Kulturlandes.

Im ganzen Seeland war damit der Wasserhaushalt verändert: Hochwassermassen, die die Aare brachte, konnten sich zuerst in den drei Seen verteilen, bevor sie im Nidau-Büren-Kanal zum Abfluss kamen. Grosse Gebiete im Uferbereich der Seen konnten durch den tieferen Wasserstand gewonnen und auch gesichert werden. Im Einflussbereich der Alten Aare blieben weite Teile der Landschaft von Überschwemmungen verschont.