Die Hochwasser der Aare seit dem Mittelalter

Vom ausgehenden Mittelalter an besitzen wir wesentlich mehr historische Nachrichten als aus früherer Zeit. Besonders reichlich sind die Überlieferungen über Naturereignisse und politische Geschehen. Uns interessiert hier vor allem, dass im 14.Jahrhundert und dann vermehrt vom 15.Jahrhundert an immer wieder von grossen Überschwemmungen im Seeland berichtet wird. So rettete zwischen August und November 1318 ein Hochwasser der von der Emme zurückgestauten Aare die Stadt Solothurn vor der Belagerung durch den Habsburger Herzog Leopold (Amiet l, 1952: 244). 1440 litt Dotzigen unter den Hochwassern. 1473 rissen die Flüsse die Brücken von Laupen, Aarberg und Büren weg. Am 6.August 1480 mussten die Leute im Aaretal oberhalb von Solothurn auf die Bäume fliehen, um sich vor den Fluten zu retten. Am selben Tag beorderte Bern die Priester an die Aare, damit sie mit ihren Sakramenten den Fluss beschwichtigten. 1550 lag Nidau etliche Wochen unter Wasser, und 1579 war der Pfarrer von Nidau gezwungen, auf einem Schiff zur Kirche zu fahren (Friedli 1914: 90).

Der Lauf der Aare war damals in der Ebene zwischen Aarberg und Büren, wo das Kleinrelief nur um einen Meter schwankt, an keine Dämme gebunden. Die Wasser wurden allein von Sand- und Kiesbänken gelenkt und fanden ihre Grenze an den aus Lockermaterial bestehenden und daher leicht wegzuschwemmenden Rändern der Ackerterrassen, auf welchen am Rande der Ebene die Dörfer lagen. In diesem in unzählige Rinnen und Arme zerfasernden Netz konnte die Aare ihren Lauf bei jedem Ereignis neu gestalten, indem sie Sand- und Kiesbänke verschob, neue Rinnen schuf, alte verliess und den Hauptarm verlegte.

Die noch heute in Windungen sich dahinziehende Strasse von Dotzigen nach Büren ist in ihrem Verlauf durch die bogigen Uferabbrüche der damaligen Aare bestimmt. Wenn wir uns nun dem Schicksal der Uferbewohner zuwenden, so wird deutlich, dass vor den Regulierungsarbeiten des 19. und 20.Jahrhunderts die Bevölkerung am Ufer von Flüssen und Seen unter der ständigen Bedrohung durch das Wasser lebte. Das Risiko von Überschwemmungen wog ungleich schwerer als die Gefahr von Missernten. Neben den Kulturen standen Vieh, Haus und Herd, ja unter Umständen Leib und Leben auf dem Spiel. Selbst wenn die Wasser durch gemeinsame Anstrengungen aller Anwohner in Schranken gehalten werden konnten, kostete der zermürbende Kampf mit den Fluten doch einen hohen Preis an Arbeitskraft, und das Holz für den Schwellenbau lichtete die umgebenden Wälder.

Die Verwüstungen der Gewässer zogen längerfristige Folgeschäden nach sich: mehrere Jucharten grosse Stücke Ackerland konnten unwiederbringlich weggeschwemmt oder mit Geschiebe überlagert und auf mehrere Jahre unfruchtbar gemacht werden. Bei einer längeren Dauer der Überflutung nisteten sich auf dem Grunde des zeitweiligen Sees Wasserpflanzen und Kleintiere ein, deren Überreste nach dem Absinken des Wassers zurückblieben und vom Vieh auf dem Weidgang im Moos aufgenommen wurden. In der Folge erkrankten die Tiere und starben; die Überschwemmung von 1758 kostete beispielsweise in vielen Gegenden die Hälfte des Kuh- und mehr als drei Viertel des Schafbestandes (Geiser 1895: 33). Bis ein so kräftiger Aderlass durch die Nachzucht wettgemacht war, blieben Zugleistung und Dünger knapp, wodurch geringere Anbauflächen bestellt und gedüngt werden konnten. Möglicherweise förderten die Überschwemmungen durch Verunreinigung des Trinkwassers mit Krankheitserregern auch den Ausbruch von Epidemien unter der Bevölkerung (Zielinski 1975: 990). Der Überschwemmungsrhythmus und die Wucht der einzelnen Ereignisse dürften somit für die wirtschaftliche und demographische Konjunktur von erheblicher, wenn nicht ausschlaggebender Bedeutung gewesen sein.

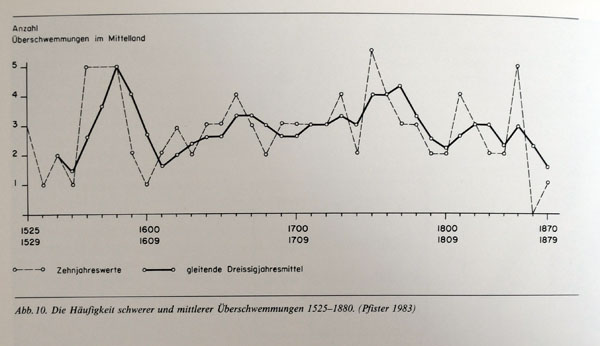

Ein Blick auf die Überschwemmungsgeschichte der grossen Mittellandflüsse - vor allem des Rheins und der Aare (Abb. 10)

- veranschaulicht, welchen Veränderungen die Häufigkeit von Grossereignissen im Verlaufe der Zeit unterworfen ist: in manchen Jahrzehnten (1530-1560,

1590-1620, 1790-1810, 1860-1880) traten mittlere und schwere Hochwasser verhältnismässig selten, in anderen (1560-1590, 1750-1770, 1810-1820, 1850-1860) wiederum in bemerkenswert hoher zeitlicher Verdichtung auf. In diesen Zyklen, die sich zeitlich mit den markanten Vorstoss- und Rückzugsphasen unserer Gletscher überlappen, äussern sich Schwankungen und Veränderungen des Klimas.

Besonders häufig brachen die Flüsse nach kühlfeuchten Wintern (mit grossen Schneemassen in den Bergen) und ebensolchen Frühsommern aus. Unter diesen Bedingungen waren die Alpenrandseen durch das grosse Schneeschmelzvolumen bereits vor dem Einsetzen der sommerlichen Niederschlagsperiode überfüllt. ln der Folge führten die Mittellandflüsse monatelang reissende Hochwasser, welche Bäume entwurzelten, Balken, Trümmer, Stege, ja ganze Ställe mit lebenden Tieren mit sich führten und sogar steinerne Brückenpfeiler und die Fundamente von massiven Gebäuden unterfrassen und zum Einsturz brachten, wie es der Chronist Renward Cysaz (1969: 959) von der gewaltigen Flut vom Juli 1566 berichtet. Die Brücken in Laupen und Aarberg wurden zerstört. Der Rhein drang in Kleinbasel fast zwischen den Zinnen über die Mauer in die Stadt ein. Bei der Überschwemmung vom Juli 1817, die seit 1500 als einzige eine vergleichbare Grössenordnung erreichte, lag das mittlere (1) Abflussvolumen des Rheins im gesamten Monat 87 % über dem langjährigen Durchschnitt (Ghezzi 1926: 82 f.).

Eine erhebliche Umgestaltung des Gewässernetzes im Raume Dotzigen-Meienried ist möglicherweise bereits durch die Überschwemmungskatastrophen zwischen 1566 und 1580 erfolgt. So lesen wir in der Amtsrechnung des Berner Stifts (StAB B VII 988) für das Jahr 1566 über den Meienried-Zehnten die Bemerkung: «Hat gar nit enragt dan das Wasser alles geschändt und verschwemmt hat.>› Dies legt nahe, dass die Aare (oder die Zihl?) bei diesem Ereignis die gesamte Flur von Meienried überspült und schwer in Mitleidenschaft gezogen hatte, wie es Friedli (1914: 92) für das Hochwasser vom 5.August 1851 aus der Gegend von Aarberg gemäss untenstehendem Text schildert.

Nach der Flut vom Dezember 1570 reichten Safnern, Schüren, Dotzigen, Arch und Meyenried Gesuche um Zehntnachlass «wägen des misswachses nach Wasser» ein (StAB VII 988). Aus einem ersten stichprobenartigen Vergleich der Büren Urbare von 1540 und 1583 geht hervor, dass die Aare ihren Lauf in diesen dreiundvierzig Jahren verlegt haben muss, und zwar im Sinne einer Drehung nach Westen. Dabei wurden die östlichsten Teile der Ackerflur von Meienried weg gerissen. Bei der Anzahl von Äckern vermerkt der Schreiber des Urbars die Wegschwemmung durch die Aare. Um die zahlreichen weiteren Veränderungen nicht alle aufzählen zu müssen, behilft er sich mit der summarischen Wendung: «Denne so sye hieby ouch zu wüssen diewyll inn dem allten Urbar [von 1540] mher unnd wyttere Zinssen ab ettlichen stuckenen und güeteren oder sandtwürff vergriffen und gemeldt sindt unnd aber nun das wasser die ar und zill semliche grundlich und aller dingen hinwäg gefürt» (StAB Urbarien Büren 2).

Relikte eines älteren Gewässernetzes, das möglicherweise der Situation vor 1560 entspricht, finden wir in der Landschaft und auf alten Plänen. Das Mäandersegment bei Farmatt (593 000/ 221500) wird in einem Bericht von 1768 als ein mit Schilfrohren bestandener «Sumpf von einem uhr alten Aaren Beth herrührend›› bezeichnet (St AB Büren E l I68). Ein «alter Aaren Runtz» ist im Plan von 1763 (St AB AA V Aare 37, KKK 527) westlich von Far (etwa 591800/220400) eingezeichnet. Ihm dürfte eine Situation entsprechen, in der ein Arm der Aare zwischen Busswil und Dotzigen nach Norden ausbiegend Meienried nördlich umfloss. Möglicherweise steht der Flurname «Büri(n)sel» damit im Zusammenhang. Eine zeitliche und räumliche Einordnung der verschiedenen im Gelände, in Plänen und Urbarien greifbaren Bruchstücke von Evidenz wird aber erst nach weiterführenden umfassenden Forschungsarbeiten möglich sein. Zu vermuten ist auf Grund der Überschwemmungschronologie, dass die mobile Konfluenzsituation von Aare und Zihl im 16.Jahrhundert, möglicherweise zwischen 1566 und 1570, in der Weise umgestaltet worden ist, dass die Zihl fortan in Regensommern stärker gegen den Bielersee zurückgestaut wurde. Die Seltenheit von Überschwemmungsmeldungen aus der Zeit vor 1570 kann jedenfalls nicht nur der Lückenhaftigkeit der Überlieferung zugeschrieben werden. Auch Abraham Pagan (1761: 851) kommt in seiner Beschreibung der Grafschaft Nidau zum Schluss. dass «in den alten Zeiten Nidau den Überschwemmungen weniger müsse unterworfen seyn». Er leitet dies aus der Beobachtung ab, dass in den alten Häusern des Städtchens die Zimmer alle tief lagen. «Wer itzt neue bauet, der muss den untersten Boden Wider die Überschwemmungen erhöhen.» Immerhin ist nicht auszuschliessen, dass dabei auch Senkungen des Terrains im Spiele waren.

Wie sehr sich das Flussbett der Aare im Laufe dieser Jahrhunderte verändert hat, lässt sich aus dem Plan herauslesen, den 1767 Abraham Mäschi gezeichnet hat.

Man kann daraus eine ganze Abfolge von Laufveränderungen rekonstruieren. lm Südosten, unmittelbar nördlich der Strasse nach Büren, schliesst sich der Stromrinne ein «alter hin gegebner Sandwurff» (Sandbank) an, das Relikt eines früheren, möglicherweise nach Büren führenden Aarelaufs. Im Zeitpunkt der Kartenaufnahme war es «schönes Mattland», was auf ein erhebliches Alter der Sandbank hindeutet. Nordwestlich davon folgten ein «andres Stauden Grien» und ein «verhöchtes Stauden Grien», also Kiesbänke, die bereits mit einigen Büschen bestanden, aber noch nicht von einer Grasnarbe bedeckt waren. Daran schloss sich ein «Steingrien», also eine nackte Kiesbank und, durch eine «neue Schwelle» getrennt, ein «neuer Sandwurff» an. Dieses Bild deutet ein nach und nach erfolgtes Abdrehen des Aarelaufs nach Westen an. Der südöstlichste, der Strasse nach Büren entlanglaufende, 1767 wohl weitgehend totgefallene Arm war wahrscheinlich durch die Überschwemmung vom Dezember 1740 geschaffen worden. Wie wir aus einem im Februar 1742 verfassten Schreiben des Landvogts von Bonstetten wissen, brach die Aare damals nach Süden aus und machte «würcklich einen Grossen Rank››, wobei sie beim Dotzigen Feld, bei der Obermatt und der Hägni Zelg «20 à 30 Juch(arten) des besten Zinss und Zendpflichtigen Erdrichs» wegriss und die Verlegung eines Abschnitts der Landstrasse erzwang. Grund für den Alarmruf des Landvogts an die Räte in Bern bot die Befürchtung, «das in kurtzen Jahren die Aar den Graden Weg nach Büren nemmen und einen entsetzlichen Schaden erwecken wurde» (St AB Büren E: l74f.). Ein Aaredurchstich zwischen Dotzigen und Büren wurde zur Verbesserung der Abflusssituation ins Auge gefasst und in Pläne eingezeichnet. Als der Fluss aber diesen alten Lauf selber wieder einzuschlagen drohte, suchte man dies mit allen Mitteln zu verhindern. Dazu diente die Anlage der «neuen» im Plan von 1767 eingezeichneten Schüpfschwelle, welche den Stromstrich nach der Flur von Meienried hinüberlenkte.

Im Staatsarchiv in Bern sind aus der Zeit des 18. und 19.Jahrhunderts viele weitere datierte Karten des Aarelaufs vorhanden (vgl. Abb.9 und 11), wovon einige im Quellenverzeichnis erwähnt sind. Sie zeigen jeweils den Verlauf der Haupt- und Nebenrinnen der Aare zu einem bestimmten Zeitpunkt. Der Vergleich der Karten erlaubt das Ziehen von Rückschlüssen auf die zunehmende Vergrösserung des Aarebettes und damit auch den Rückgang der Ackerflächen im Laufe der Zeit. Andererseits gestatten Luftbildaufnahmen (z. B. Abb.2) das Erkennen alter Flussläufe und ermöglichen es, im Bereich der ehemaligen Hochwasser sogenannte «stumme Zeugen» der Überschwemmungslandschaft zu erkennen (Abb. 13). Werden diese «stummen Zeugen» auf eine Karte übertragen (Abb. 14), so lassen sich einzelne Flussläufe auf Grund der in den alten Karten enthaltenen «Momentaufnahmen» datieren. Auf diese Weise ist es möglich, den Ablauf der Verwilderung und damit der Verbreitung der Aare zu erkennen. So hat Zimmermann (1981) das Netz der Aare- und Zihlläufe für die Jahre 1763, 1803, 1816/17, 1851 und 1876 (Abb. 15) kartiert.

Obwohl die 5 Pläne nur Momentaufnahmen einer sich dauernd verändernden Landschaft sind,lässt sich doch ein deutlicher Trend ablesen: Die Landverluste, bedingt durch die Verlagerung des Aarelaufs, nehmen zu. Die grossen Veränderungen geschahen jeweils durch die Hochwasserkatastrophen, was die Zeitgenossen dramatisch erlebten. So ist z.B. auf dem von J.Schumacher 1789 gezeichneten «Plan des Zihl und Aar-Flusses von Schwadernau und Bussweil biss Büren» mit Blei- stift an manchen Stellen der Vermerk eingetragen, dass an den betreffenden Stellen die Aare sicherlich beim nächsten Hochwasser ausbrechen werde (St AB AA V, Aare 381, KKK 526).

Aber auch die kontinuierliche Veränderung als schleichender Prozess ist in Rechnung zu stellen, da der Untergrund der Prallufer nur aus Lockermaterial bestand und daher die Ufer laufend untergraben und damit verlegt worden sind. Die Gründe für die seit dem Ausgang des Mittelalters sich verstärkenden Hochwasser sind in verschiedenen Ursachen zu suchen, die wir wohl noch nicht alle kennen. Bestimmt aber ist die seit dem 15.Jahrhundert auftretende Klimaverschlechterung, die sich durch grosse Schneefälle und entsprechende Schmelzwassermengen auszeichnete, daran beteiligt. Die Gletscher stiessen seit dem Spätmittelalter in mehreren Schüben derart weit vor und schmolzen in diesen Jahrhunderten nie mehr hinter diese weit vorgeschobenen Positionen zurück, dass man diese Jahrhunderte heute als «Kleine Eiszeit» bezeichnet.

Ein weiterer Grund liegt im zunehmenden Rückgang des Waldes, der als Folge der steigenden Bevölkerungszahl in Ackerland verwandelt wurde. Die verbleibenden Wälder erfuhren zudem eine starke Auslichtung zur Gewinnung des erhöhten Brennholzbedarfes. Hier dürfte sich für das Seeland die Rodungstätigkeit im Emmental und die damit verbundene Stauwirkung des sich erhöhenden Emmeschuttkegels in der Aare (vgl. Abb. 6) folgenreich ausgewirkt haben. Im Tal der Emme und ihrer Zuflüsse wurde von 1500 an von den dichtbesiedelten und hochwassersicheren Talterrassen und den unteren Eggen aus einerseits die Schachenwälder, anderseits die Hochwälder Richtung Napf und am Oberlauf der Emme flächenhaft abgeholzt und in Kulturland für Einzelhöfe oder Weiden verwandelt. Die zunehmende Schuttführung der Emme und deren Verwilderung sind vielfach geschildert worden (Aerni 1980: 354; Marville 1980). Bereits die Zeitgenossen der grossen Rodungen erkannten die Zusammenhänge, was aus der Schilderung eines Landmannes vom Kurzenberg (zwischen Zäziwil und

Röthenbach) um 1599 deutlich hervorgeht: «Es syeenndt die waldwasser jetziger zyt nit in iren alten rünsen zeerhalten, wie vor dryßig oder viertzig jaren, uss ursachen, das die weld und hölzer dermaßen uffgethan und ußgrüttet, das das wasser mit yll zu allen orten in sölche greben und bäch zusammen fliesse, welches sich aber ein zyt lang in den thannen und studen gesumpt...» (Aerni 1969: 26). Damit deutet sich eine Fernwirkung des Landesausbaues im Emmental auf die zunehmenden Überschwemmungen im Seeland ab. Hier kann nun gezeigt werden, wie folgenreich der Eingriff des Menschen in die Natur sich für entfernte Gebiete auswirken kann (Aerni 1980: 354)

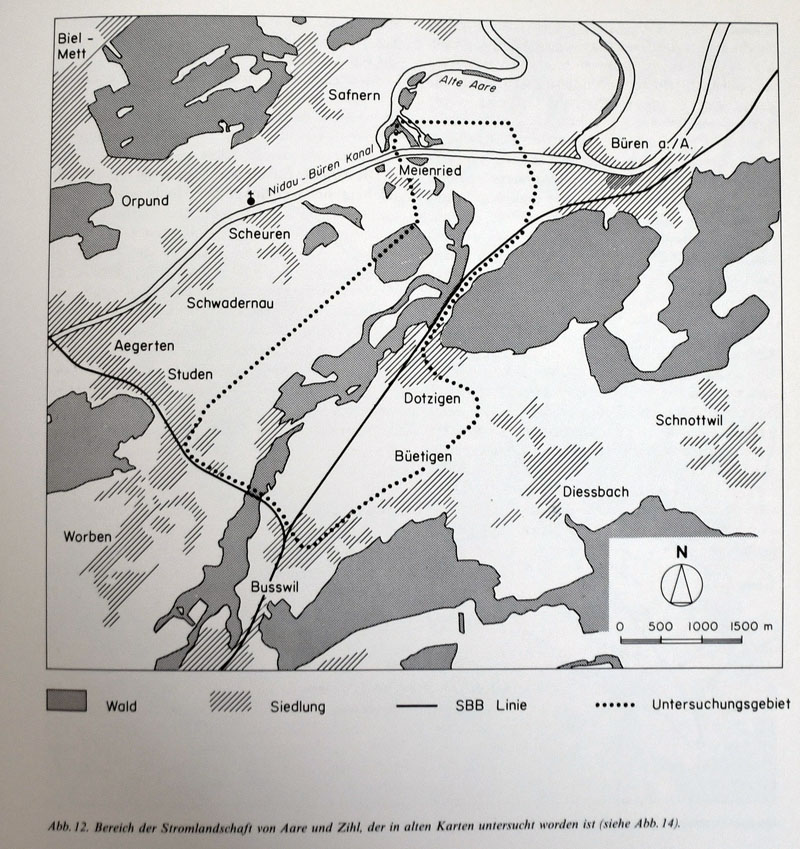

Die Folgen der zunehmenden Hochwasser und der Ausweitung des Aarebettes haben wir an den Beispielen über die Verluste des Ackerlandes und der Erkrankung des Viehs kennengelernt. Zusammenfassend soll nun gezeigt werden, wie gross diese flächenhaften Kulturlandverluste nun eigentlich in einem bestimmten Ausschnitt zwischen Busswil und Meienried (Abb.12)

gewesen sind. Wenn wir die Momentaufnahmen der Jahre 1763, 1803, 1816/17, 1851 und 1876 (Abb.15) in einer graphischen Darstellung aufzeichnen (Abb. 16), so kann festgestellt werden, dass in den knapp 90 Jahren zwischen 1763 und 1851 die Aare durch die Zerfaserung ihres Bettes und der damit verbundenen Ausweitung des periodisch überschwemmten «Griens» (Auenwaldgürtel),

ihre Fläche um etwa 60% vergrössert hat. Im Jahre 1763 beanspruchte die Aare für die etwa 5,5 km lange Strecke von Busswil (Bahnverzweigung) bis zur Vereinigung mit der Zihl 375 ha Land. Dies entspricht einer mittleren Breite von 680 m. Um 1851 beanspruchte die Auenlandschaft mit 615 ha Fläche eine Breite von 1100 m. Nach 1860 erreichte das «Grien» wahrscheinlich seine maximale Ausdehnung. Die 1874/75 gebaute Eisenbahnlinie Lyss-Büren brachte die Wende: Durch die Aufschüttung des Bahndammes wurden etwa 70-100 ha Land von der Flusslandschaft abgetrennt und somit vor neuen Überschwemmungen gesichert.

Sind die letzten 100 Jahre vor dem Dammbau und der späteren ersten Juragewässerkorrektion durch einen Anstieg der Auenwaldfläche um fast 75 % gekennzeichnet, so sind die danach folgenden 100 Jahre durch eine Abnahme auf weniger als einen Viertel des Auenwaldes charakterisiert.

Hauptsächlich in den ersten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts ist ein gewaltiger Rückgang festzustellen (vgl. Abb. 16):

ein Resultat der grossen Anstrengungen der Bauern zum Rückgewinn des in früheren Jahrhunderten verlorenen Kulturlandes. Abschliessend sei die Frage gestellt, ob die Auflassung der Kirche von Dotzigen im Jahre 1531, welche nach den Quellen auf die Baufälligkeit des Pfarrhauses zurückzuführen war (Vgl. die Arbeit von P.Schneider über den Kirchensatz zu Dotzigen), nicht auch einen ursächlichen Zusammenhang mit den seit dem 15.Jahrhundert überlieferten Hochwassern hatte. Wäre es nicht denkbar, dass die Aare durch ihre Ausweitung soviel der Kirche Dotzigen zugehöriges Zehntland weggerissen haben könnte, dass schliesslich die materielle Basis des Kirchensatzes fehlte? Zog damit die durch die Glaubensänderung eingeleitete Reorganisation des Kirchenwesens in Dotzigen nur die Konsequenz daraus, dass das Dorf wirtschaftlich Verarmt war?