Die Aare schüttet die Ebenen des Seelandes auf

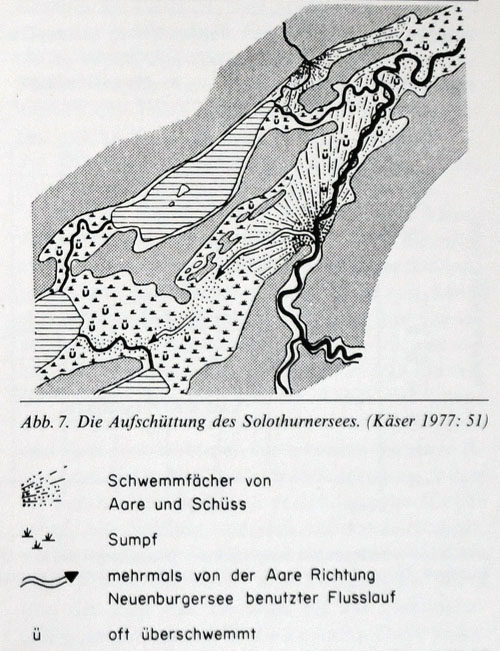

Als die Aare den Moränewall beim nachmaligen Solothurn abgespült hatte, bildete sich die grosse Wasserfläche des Solothurnersees allmählich zu einem dem heutigen ähnlichen Seesystem zurück. Gleichzeitig mit dem Abschmelzen des Rhonegletschers hatte die Aare bei Aarberg mit der Schüttung eines flachen Deltas begonnen (Abb.7).

Auch die übrigen ins Seeland mündenden Flüsse wie Saane, Broye, Orbe, Areuse und Schüss transportierten grosse Mengen Kies, Sand und Schlamm in die Ebene hinaus.

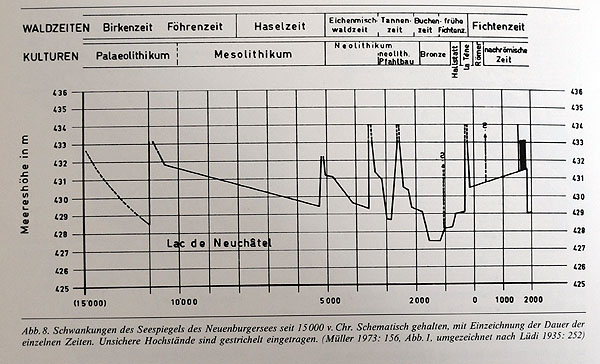

Die Geschichte dieser Veränderungen während der Nacheiszeit hat Lüdi (1935) eingehend dargestellt. Seine Ergebnisse über die Schwankungen der Seestände sind in Abbildung 8

am Beispiel des Neuenburgersees dargestellt. Mit dem Vertiefen des Moräneriegels bei Solothurn sank der Spiegel des Neuenburgersees vom Niveau 433 m auf 428,5 m ab. Auffallend sind nun die mehrmaligen Hochstände des Neuenburgersees, die jeweils schlagartig einsetzten. Sie lassen sich dadurch erklären, dass die Aare gelegentlich statt wie üblich nach Nordosten, den Lauf plötzlich nach Südwesten Richtung Neuenburgersee verlegte (Abb.7). Dies geschah dann, wenn sich der Schuttkegel unterhalb von Aarberg so weit erhöht hatte, dass die Aare bei einem Hochwasser nach

Südwesten ein stärkeres Gefälle vorfand und somit ihre Laufrichtung verändern konnte. Kehrte sie nach neuerlichen Hochwassern wieder in die Richtung der Zihl beim späteren Meienried zurück, so sanken die Hochwasserstände der Seen wieder rasch zurück. Durch die allmähliche Abtragung des um 11000 v.Chr. auf der Nordseite des Jensberges niedergefahrenen Bergschlipfes, der noch heute gut sichtbar ist (Goldhubel, LK 1126, Koordinaten 567750/218 400), sank der Zihllauf nach und nach auf etwa 427 m ab. Dieser tiefste je erreichte Stand stellte sich um etwa 1200 v.Chr. ein.

Die natürliche Absenkung der mittleren Seestände wurde in diesem Zeitpunkt gestoppt. Es trat eine Wende ein, die zu immer höheren Seeständen führte, wie sie schliesslich aus den Jahrzehnten vor der 1.Juragewässerkorrektion bekannt sind.

Dieser Wiederanstieg der Seespiegel wurde verursacht durch eine sich Verstärkende Behinderung des Wasserausflusses aus dem Bielersee ins Aaretal. Die seit der Nacheiszeit ununterbrochen wirkende Aufschotterung der Aare Richtung Büren (Welten 1979: 35), der Vorstoss des Emmeschuttkegels ins Aaretal unterhalb von Solothurn (Abb.6), sowie der Schutt der zahlreichen Seitenzuflüsse hoben das gesamte Aaretal so weit, dass die Zihl und damit das Niveau des gesamten Seesystems erneut gestaut wurde. Auch nach 1200 v. Chr. traten besonders ausgeprägte Hochwasser auf, wenn die Aare ihren Lauf Richtung Neuenburgersee verlegte.

Es scheint aber, wie die anlässlich der 2.Juragewässerkorrektion im Grossen Moos gemachten Funde zeigen, dass dieses und das Seeland in römischer Zeit relativ trocken waren (Schwab 1973: 149). Die letzte Verlagerung der Aare Richtung Neuenburgersee dürfte zwischen 350 und 650 unserer Zeitrechnung stattgefunden haben. Damals soll sich ein See von Orbe bis Biel und von Avenches bis Walperswil gebildet haben (Friedli 1914: 88). Wenn sich auch im folgenden Mittelalter keine Siedlungsspuren in der Ebene finden lassen, so wohl deshalb, weil die damalige Bevölkerung auf den Moräneböden der umliegenden Hügel genügend gutes Ackerland fand und daher das Grosse Moos nur als Weidegrund nutzte. Als man dann vom ausgehenden Mittelalter an aus Gründen der wachsenden Bevölkerungszahl mehr Ackerland benötigt hätte, wurde die Ebene durch die steigenden Seespiegel zunehmend vernässt. Gleichzeitig brachten steigende Hochwasser der Aare von Aarberg an flussabwärts eine erhöhte Gefährdung für Siedlungen und Fluren, was im folgenden Abschnitt darzustellen ist.