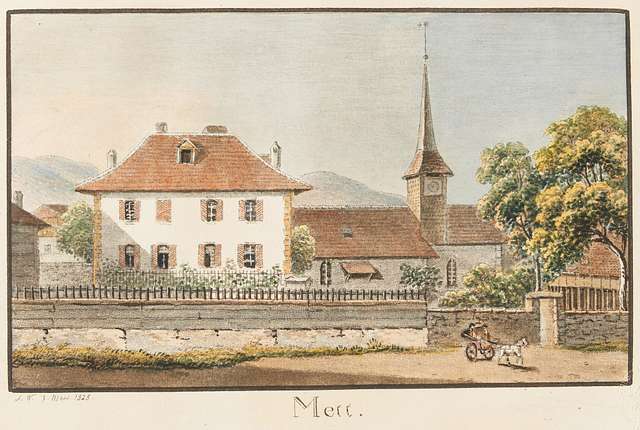

Mett

Frannzösisch Mache, Mecin 1103, Maches 1228, Metton 1262, Metthen 1281, Metto 1306, Moscches 1328, Mettz 1453, Matton)

Pfarrdorf im Amtsbezirk Nidau an der Scheuss, nordöstlich von Biel, an der Biel-Solothurnstrasse, 7 Stunden von Bern, ½ von Biel und ¾ von Nidau entfernt.

Dorf und Gemeinde haben 816 Einwohner in 85 Häusern. Mit Madretsch bildet es eine Kirchgemeinde (3137 Einwohner). Zu dieser gehörter bis vor kurzem noch das obere Dorf von Orpund, das jetzt zu Gottstatt eingepfarrt ist.

Oft sind hier und namentlich bei der Mühle römische Alterthümer gefunden worden – südlich von Mett führte die grosse Römerstrasse von Petinesca nach Solothurn.

Mett gehörte zur neuenburgischen Grafschaft und zwar zu der Herrschaft Nidau, die am Ende des 14.Jahrhunderts an Bern kam. (Blösch, in der grossen Festschrift 42). Die Häuser am rechten Ufer der Scheuss, die auch Mett genannt wurden, gehörten als bischöflich-baslerisches Land zum Gebiete der Stadt Biel ( C.A.Blösch, Geschichte der Stadt Biel II.214)

Mehrere Klöster hatten Besitz in Mett; das St.Albankloster in Basel erhielt durch Schenkung des Bischofs Burkhard von Basel 1103 einen Hof. 1279 hatte des Jakob Wolf von Biel Sohn Peter, ein Priester, diesen Hof zu Lehen. Er musste versprechen, jährlich zweimal, zu Johannis und Martini, den Propst von St.Alban oder seinen Gesandten mit vier Reitern, zwei Dienern und zwei Hunden auf eigene Kosten zu empfangen und gebührend zu unterhalten und die Zinse dem Kloster getreu zu entrichten. Dieser Peter und sein Bruder Thomas verkauften 1281 ihre ererbte Mühle zwischen Bözingen und Mett demselben Kloster (FRB I.356, III 253,301, VI.252)

1371 trug Petrus Gerung den Hof zu Lehen. 1405 kam der letztere durch Tausch an Bellelay (L.Stouff, le Pouvoir temporel des Evêques de Bâle et le Régime municipal, in den Pièces justif. 192-194. Ebenda 65-67 der Rodel, Rôle des colonges de Mett, wohl aus dem Ende des 14.Jahrhunderts)

Ferner waren Gottstatt, Frienisberg, St.Johannsen und das Hochstift Basel hier begütert (FRB I.c.)

Von Edlen, die hier Besitz hatten, sind zu nennen die Freien von Wolhusen (Jnhabert des «Blarzlehens») die freien von Lobsigen, die Ritter von Courtelary und Biel, die Latrigen. Jakob von Latrigen verkaufte Grundzinse bei Nidau und der Löwenhofstatt, eines Hauses in Mett, 1306 an Gottstatt (FRB I.c.)

Die Pfarre Mett wird bereits 1225 als im Dekanat Solothurn, Bisthum Lausanne, liegend erwähnt. 1285 gehört sie zum Dekanat St.Immer (FRB II.89, III.392) 1262 vertauschte sie Güter zu Rüti um solche zu Pieterlen (FRB V.546)

Der Kirchensatz gehörte den Grundherren, den Grafen von Neuenburg. Von ihnen trug Diethelm von Wolhusen ihn zu Lehen. 1305 vergabte ihn Rudolf von Neuenburg_Nidau an die Abtei Gottstatt, was der Bischof von Lausanne bestätigte (FRB IV.232,233,261,657, Solothurner Wochen Blatt 1829 315-320)

Walther und Markward von Wolhusen waren 1262 Vögte der Kirche (FRB II.546). Mit der Reformation kam der Kirchensatz an Bern.

Die Kirche war dem Seligen Stephan geweiht (VI.14) Der Visitationsbericht von 1453 meldet, dass sie verschiedener Neuerungen bedürftig war (Fetscherin, im Archiv des historischen Vereins von Bern I. 294-295) Die kleine spätgothische Kirche, die heute steht, ist flachgedeckt. 1688 wurde sie ausgebessert. (Rahn, zur Statistik schweiz. Alterthümer, im Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde 1882. 244)Das Pfarrhaus wurde 1753 neu gebaut.

Burgergeschlechter von Mett: Basuder, Braun, Bügel, Bürki, Felber, Fuchs, Horni, Hilberer, Hämmerli, Hofmann, Koch, Klopfer, Kutter, Küntzing, Laubscher, Methfessel, Ries, Schiltknecht, Schneider, Walter, Wilome (Rämy 317)

Abraham Bauder, der letzte seländische Statthalter der alten Republik Bern, sttarb den 7. Dezember1876 im Alter von 85 Jahren ( B.Taschenbuch 1878. 341)

In Mett kaufte sich Geometer Rudolf Wilhelm Kutter ein (geboren den 30. August 1818 in Ravensburg, in der Lehre bei Forstmeister Oberst Müller in Nidau, Sekretär der bernischen Baudirektion 1856 – 1888, gestorben den 5.Mai 1888 in Bern) der sich praktisch und theoretisch(durch Aufstellung der Formeln der Wassergeschwindigkeit) verdient gemacht hat.

Von einem Geschlechte von Mett sind bekannt: Anna, Wittwe des Junkers Simon von Mett und ihre Kinder Ulrich, Katharina und Margaretha 1332 (FRB VI.14) – Johann,Edelkknecht, war 1351 Castlan zu Landeron (FRB VII.582)

Etymologisch

Gemäss Besse (namenspaare ,193) zu einem (nicht belegten!) GwN *Madina/*Matina zur idg. Wz.*mad- <nass> (pokorny, IEW. 694;Krahe, Flussnamen, 100), mit der dt. Entwicklung *Madina > (d> t, 8.Jh. ) Matina > (Primär-Umlaut a> e) Metin€. Die Herleitung von Besse wird von Wulf Müller (brieflich) abgelehnt mit der Begründung, -dn-/-tn- könnte nicht rom. -ch- ergeben.

Ebenfalls ausser betracht fällt das von jaccard (Essai, 248) in Erwägung gezogene (bereits von Besse (a-.a.aO.) angezweifelte) lat. Meta <Säule, Heuschober, -haufen> u.ä. (REW, 5548) dessen Patoisformen in der Suuisse romande maya, miya u.ä. lauten (FEW VI/2 52 ff.)

Mett liegt in alt besiedelten Gebiet und scheint ein wichtiges röm. Zentrum an der Strasse von petinesca (Studen) nach Pierre Pertuis oder Salodurum gewesen zu sein (Archäologisches Hinweisinventar , 1126; HBLS V, 90). Auf Siedlungskontinuität deutet u.a. hin ,dass in Mett offenbar ohner baulichen Unterbruch ein spätantikes Mausoleum in eine frühe Kirche eingebaut worden ist (Archäologie der Schweiz VI, 151) Wulf Müller (a.a.O.) geht deshalb in einer ersten, noch unausgereiften Hypothese von einem urspr. lat.-rom. – von Maîche (Département Doubs) nicht zu trennenden und evtl. auf *Mattica zurückgehenden – Namen aus, der wegen seiner überregionalen Ausstrahlung den Alemannen möglicherweise bereits vor ihrer Einwanderung ins Seeland (ca. 8./9 Jh.) zu Ohren gekommen sein könnte. Eine solche Fernasufnahme würde zumindest den Primärumlaut der alt. Form Mett erklären; doch bleiben bei der Übernahme des rom. Namens ins Deutsche andere lautliche und morphologische Probleme ungelöst.

Vgl. auch Bach, Mattium:der bei Tacitus überlieferte Name Mattium wird hier u.a. als latinisierte Wiedergabe eines germ. *Map-(i)biom <Feldflur,Ackerland> gedeutet, bestehend aus einer lokalen Kollektivbildung auf -iphia und dem Element mapha <Land, das abgemäht wird oder werden kann, Mahdland>.

Zimmerli 1891

Bezirk Nidau, frz. Mâches, ist ein Pfarrdorf von 172 Haushaltungen, wovon 3 französisch sind. Auf dem Kirchhof findet sich ein Dutzend französische Aufschriften, meistens auf Gräbern von Leuten aus Madretsch, das hier kirchengenössig ist.

Tritt man durch die Schluchten des Suzetales aus dem Jura in die Ebene hinaus, so bietet sich Mett als das erste Dorf, das anstatt der romanischen Steinhäuser deutsche Ständerbauten aufweist.

Urkundliche Belege: Mecin 1103 (FRB I,356;, Meten 1146 Trouillet I, 29; parochia de Maches 1255, Solothurner Wochenblatt 1825, s.401; Matton 1371 Trouillet IV, 306