Ligerz

Französisch Gléresse, Ligerce 1228, Lierzi 1229, Liegerzo 1230, Lieresie 1234, Ligirzo 1235, Ligerte 1236, Lierece 1258, Ligerc, Ligersha 1262, Lieresce 1277, Liguerzo, 1289, Licherze 1304, Lyerece 1311, Ligretz 1319, Lyrezi 1322, Glieresse 1482

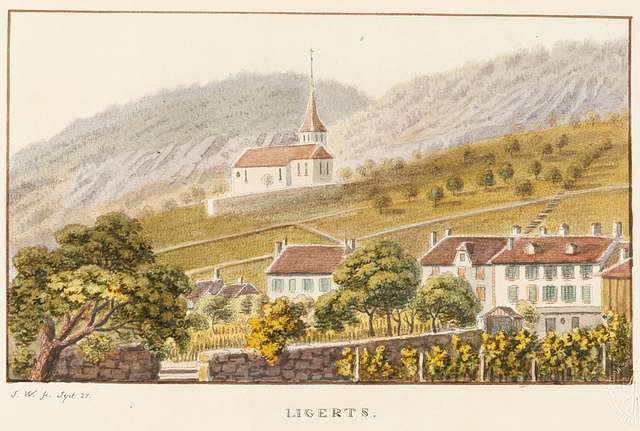

Pfarrdorf am westlichen Ufer des Bielersees (Eisenbahnstation), zunächst gegenüber der St.Peters-Jnsel, zwischen Twann und Neuenstadt, im Amtsbezirk Nidau. Von Bern ist es über Biel 8 ½ Stunden, von Neuenburg 3 ½ , von Nidau 2 ¼ Stunden entfernt. Das Dorf hat in 60 Häusern 247 Einwohner; mit Bippschal, Klein-Twann und Schernelz bildet es eine Einwohnergemeinde (427 Einwohner in 97 Häusern).

Zwei Häuserreihen, getrennt durch eine regelmässige Gasse, längs dem See, bilden den Ort. Hoch über ihm in den Rebbergen ragt die Kirche empor. Fast die Hälfte der Einwohner spricht französisch; diese Gegend ist auch die deutsch-französische, wie früher alemannisch-burgundische Sprachgrenze.

Dass in Ligerz zu römischer Zeit schon eine eigentliche Ansiedlung bestanden, lässt sich aus den spärlichen Funden nicht schliessen. Eine Burg stand, nördlich von der Kirche, schon im 13.Jahrhundert, als castrum oder munitio bezeichnet. Sie gehörte den Freien von Ligerz, deren Stamm am Ende des 16. Jahrhunderts ausstarb.

Als der erste wird Volmar von Ligerz, Frei, oft erwähnt als Zeuge von 1218-1242. Unter seinen Ururenkeln Johann und Ulrich wurde die Herrschaft getheilt:

Johann verkaufte bereits 1392 seine Hälfte an Johann von Muleren aus dem in Bern wohlbekannten Geschlechte. Weil also die Muleren in Ligerz Besitzer wurden, nennt man die dortiger Burg oft auch Muleren. Da, im welschen Land, schrieebn sie sich auch de la Molliére ( siehe den Artikel Muleren in der Heimathkunde, Mittelland II.234-239. Auch auf Karten findet sich die Ortsbezeichnung Muleren). Urban von Muleren, der letzte seines Stammes, verkaufte 1469 seine Hälfte von Ligerz um 3400 Rheinische Gulden an Bern.

Schlimmer noch war es mit den Finanzen Ulrichs von Ligerz bestellt. Eine Bürgschaft beschleunigte seinen Ruin. 1396 verpfändeten seine Kinder Bernhard, Stefania, Margareth und Elisabeth der Stadt Biel ihre Hälfte von Ligerz um 64 Gulden und 1 Forelle auf 10 Jahre. Nach deren Verlauf bekam Bernhard Geld, indem er um 1100 Gulden seinen Eigenleuten Freiheit und Erlass von allen Abgaben verkaufte mit Ausnahme der Twinghühner, Tagwen und Güterzinsen, die er bereits an Johann von Büren, Burger von Bern und Stefan Matrin, Burger von Biel, verkauft hatte.

Johann von Büren kaufte noch die halbe Herrschaft, veräusserte sie aber 1409 um 160 Gulden an Biel. So gehörten die niedern Gerichte je zur Hälfte den Städten Biel und Bern; Bern aber war als Rechtsnachfolgerin der Grafen von Neuenburg-Nidau auch im Besitz der hohen Gerichtsbarkeit.

Die Herrschaft Bern-Biel kaufte 1470 die baslerischen Gotteshausleute in Ligerz, Tüscherz, Twann und Alfermee gegen einen jährlich zu zahlenden Betrag von 20 Pfund von allen Steuern los. 1551 trat Biel seine Hälfte von Ligerz an Bern ab, wogegen es das halbe Mannschaftsrecht auf dem linken Seeufer eintauschte. (Nidau Buch im Staatsarchiv Bern I. 228 ff..Biel Buch 93)

Als Ligerz bernisch geworden, gehörte es als besonderes Gericht zum Amt Nidau. Jn der Helvertik ward es dem Districte Seeland zugetheilt, kam aber 1803 wieder zu Nidau.

Der Kalkofen von Ligerz war die Grenze der Herrschaft. Das Sprachgebiet der Bieler deutschen reichte von hier bis Bözingen.

Grossen Besitz hatte hier schon frühe die Abtei St.Johannsen bei Erlach; davon hatte 1312 Frienisberg ein Lehen. (St. Johannsenbuch III.77). 1404 kaufte die Karthause von Thorberg von Cuno Runggi Haus, Hofstatt, Garten und Trotten zu Ligerz um 55 Pfund, vorbehalten 1 Pfund Wachs und ¼ Wein für die Kirche von Tess und 1 Huhn für die Herren von Ligerz und seit dieser Zeit vermehrte sie ihren Besitz allhier noch bedeutend (Thorberg-Buch III.162) Um dieselbe Zeit erwarben Bellelay, Tedlingen und Gottstatt hier Besitz.

Einen Weingarten zu Ligerz, der einst dem Stifte von St.Immer gehörte, vergabte 1338 der Gerber Michel, Burger zu Solothurn, an das Frauenkloster Fraubrunnen und stiftete für sich und die Seinigen damit eine Jahrzeit. Auch dieses Gotteshaus erhielt hier noch mehr Güter. Jn seinem Reburbar von 1534 liest man: „Die win Reben zuo Ligritz. Vier Manwerk, fant Jmers Reben genannt, ob der Kilchen ob dem Wäg. – 2 Manwerk Reben,“ und „Ligritz ab einem stucke reben genannt das bälasse an wisem win – 4 fiertell. Ab zweyen Manwerk reben, ouch das bällase genannt, wissen win 4 fiertell. Ab einem Stücke reben, ist ein fiertell von einem Manwerk zuo Schaffis, an wisem win 3 fiert. Ab huss und hoff zuo Ligritz, an Kalchofen, an wisem win, 4 fiert.“ (Amiet, Regesten von Fraubrunnen, Nr 170 und Seite 177).

Die Stadt Bern blieb nicht zurück. 1565 trat sie als Käuferin auf und als 1803 neuerdings ihre Einkünfte bestimmt wurden, wies ihr die Donationsurkunde Rebgüter am Bielersee, darunter die Rebgüter von Aarberg und Thorberg in Ligerz zu (Donationsbuch 18) Biel und Aarberg hatten hier eigene Häuser. Aarberg kaufte 1745 von Carl von Büren von Vaumarcus ein Rebgut zu Ligerz. (Aarberg-Buch I. 467)

Noch zeigt man in Ligerz das Thorberg-, das Aarberg und das Bielhaus.

Im Frühling 1798 wurden alle Stadt- und Corporationsgüter von Biel versteigert und vertheilt; das Ligerzgut fiel zu einer Hälfte an G.Moser ( um 1850 Kronen) und zur andern an den Fechtmeister Nieschang (um 1860 Kronen). Das Ligerzhaus erbeutete F.Schaldenbrand um 1092 Kronen. Der Weinzins von Ligerz ward um 214 Kronen losgeschlagen. Auch das Spital von Bern hatte Reben zu Ligerz. (Blösch, Geschichte von Biel III.178)

Auch Privatleute legten hier ihr Geld an : Johann von Büren 1384, Johann von Muleren 1395, Johann und Heinrich von Ringoktigen 1407 und 1418, Petermann von Wabern 1437, Krauchthal, Jakob von Wattenwyl, in dessen Familie ein schönes Rebgut lange verblieb, 1498, Diesbach 1638, Jakob und Niklaus Tillier 1676, David von Büren von Vaumarcus 1729 (Thorbergbuch I c. und Stift-Documentenbuch 15. 506) im letzten Jahrhundert auch ein Landvogt Kirchberger und ein Herr Frisching.

Nach der Herrschaft Ligerz nannten sich zwei verschiedene Geschlechter.

Das ältere gehörte dem Stand der Freen (Nobiles) an (Wappen: in Gold ein blauer Herzschild, darüber ein rother Rechtsschrägbalken, oder in blauem goldgerandetem Schild ein rother Rechtsschrägbalken), das jüngere dem Stand der Ministralen (Wappen: in Silber drei grüne Blätter mit Stengeln auf drei rothen Hügeln).

Der Ersterwähnte des ältern Geschlechts ist wie oben bemerkt, Bolmar, der um 1200 lebte. Unter seinen Nachkommen bemerkt man Geistliche, in Seckingen, Einsiedeln, Erlach. Allianzen wurden u.a. geschlossen mit Montfaucon, wodurch die Herrschaft Bavoix in das Geschlecht kam, um später wieder durch Heirath an die Asperling von Raron zu gelangen, Daillens, Estavayé, Goumoëns; Jonatha von Ligerz heirathete den Schultheissen Ulrich von Erlach. Es gehörten ihnen im Laufe der Zeiten die Herrschaften Ligerz, Bavoix, Ruere und Mercé in Savoyen, Corcelles, Chavonay, Bonvillars, EEchichens, Disy, Chavannes. Der letzte des Geschlechtes war Franz, Junker, Herr zu Bonvillars, Burger von Freiburg, Landvogt von Romont, der 1598 starb und nur eine Tochter hinterliess, Magdalena, Gemahlin des Ritters Niklaus von Praroman.

Der Ersterwähnte des neuern Geschlechts ist Heinrich der Wirth von Ligerz. Wahrscheinlich sein Enkel ist Rudolf, genannt Homeli, 1426 Burger von Bern. Dessen Urenkel Petermann, Castlan zu Schlossberg 1528, ist der erste, der als adlig erscheint. Jm 18.Jahrhundert tragen Einzelne den Freiherrentitel. – Jn Bern, Landeron, Neuenstadt und Neuenburg ist das Geschlecht im Burgerrodel vertreten; in Neuenstadt bekleideten mehrere das Venneramt. Der Burgern von Bern waren verschiedene. Jakob war Landvogt in Tscherlitz 1476 und zu Grandson 1479; mit Hans Jakob starb die bernische Linie 1646 aus. Von Johann Christoph, der katholisch wurde und sich 1587 in Freiburg Niederliess, stammte eine (ältere) Linie, die dort zu hoher Stellung gelangte. Bier wurden des Raths, sechs Landvögte; zwei andere wurden fürstbischöflich baslerische Hofmeister, noch zwei andere dienten als Hauptleute in Frankreich. Mehrere traten in den geistlichen Stand; Heinrich Johann wurde 1644 Propst zu St.Niklaus, Ludwig Friedrich Jesuit und Beichtvater Augusts III. von Polen, Johann Heinrich Hermann 1798 Domherr u Basel, Johann Bapt Jgnaz 1818 Johannitercomthur zu Redien, zwei Frauen des Geschlechts traten in das Kloster Montorge. – Allianzen schloss das Geschlecht in Bern mit den Luternau, Erlach, Mülinen, wattenwyl, Bonstetten, Michel, Steiger, Wyttenbach, Kirchberger und in Freiburg mit den Fegeli, Praroman, Diesbach, Maillardoz, Alt; mit den Wessenberg, Rink von Baldenstein, Staal. – Der letzte des Geschlechtes, Rupert Maria Januarius, geboren 1751, starb ledig in Luzern 1820 (F.v. Mülinen, genealogische Tabellen I. 42-44)

Geschlechter von Ligerz: Andre, Begre, Beljean, Bourcard, Celin, Gaberel, Louis, Pillu, Ragli, Teusch, Witzig, Zigerli.

Etymologisch nach Gatschet 1867

Ligerz, nach Quiquerez. Dass das mlat lagia, legia,leya, altfrz. Laïe, laigne, lagnie, lais, laye, layer, layet Gehölz , Wald das wir auch schon in Désaley nachgewiesen haben, auch hier zu Grunde liege.

Eine Sprossform von legia ist der Name des Kirchortes Ligerz am Bielersee (mlat. Legiaritia, Gestrüpp, junger Waldwuchs); die urkundlichen Schreibungen dieses Ortes, der auf franz. Gléresse genannt wird, heissen nämlich: Ligerce 1180, a furno subtus Lieresce 1234, Ligirzo 1235, Henricus de Lierece miles 1257 Zeerleder. Volmarcus de Ligertso Matile, Lirasse 1377, in dem gerichte zu Lygertze 1413 Trouillat IV.. Die franz. Form Gléresse entstund zunächst aus dem urkundlichen Schreibungeen Liresce, Lieresse

Zimmerli 1891

Frz. Gléresse, ein hübsches Pfarrdorf gegenüber der Peterinsel, dessen Rebberge den besten Wein am Bielersee liefern, zählt gegenwärtig 247, mit den Annexen 427 Einwohner in 69, bzw. 112 Haushaltungen. Der bis in die Mitte des letzten Jahrunderts wesentlich romanische Ort ist jetzt ganz deutsch und bietet für uns ein ganz besonderes Interesse, weil der Germanisierungsprozess, der am untern Seeufer, in Vingelz, Alferme, Tüscherz und Twann, schon im Mittelalter stattgefunden haben muss und im benachbarten Weiler Chavannes heute vor sich geht, hier an Hand des Gemeindearchivs und der pfarramtlichen Akten so zu sagen Schritt für Schritt sich verfolgen lässt und erst in unsern Tagen zum Abschluss gekommen ist.

Die im Jahr 1261 hier gegründete Kapelle wurde im Jahr 1445 zur Pfarrkirche erhoben und bis 1483 vom Pfarrer von Diesse deserviert. Bis 1656 war der Gottesdienst ausschliesslich französisch, von 12656 – 1843 abwechselnd deutsch und französisch und seither ausschliesslich deutsch, wobei zu bemerken ist , dass der Ort im Jahr 1876 zur Pfarrei Twann geschlagen wurde und erst seit dem Herbst 1889 wieder eine eigene Pfarrgemeinde bildet.

Die pfarramtlichen Register erwähnen von 1780 – 1810 noch 24 französische Katechumenen gegenüber 111 deutschen, während von 1810 ab nur deutsche verzeichnet sind. Die Schule wurde im Jahre 1816 deutsch.

Die meisten und ältesten Bürgergeschlechter haben romanische Namen: Quintal, Gabrel, Glenin, Pilloud, Beljean, Beguerel, Favre, Racle, wozu die heute ausgestorbenen Châtelin, Fichard und Cortaillod zu rechnen sind. Deutsche Familiennamen sind Witzig, Zigerli und Graf (neben welchem im Bürgerrodel auch Comte vorkommt).

Nicht weniger bezeichnend als die Geschlechtsnamen ist die grosse Zahl romanscher Flurnamen: Rawetten, Triboletten, Clos de Perrettes, Eschères, Palisses, Molardes, Grochettes, Bernelles, Clos de Rive, Comtesse, Margueron, Béguine, Tagona, Plantées, Clos du Comte, Bois de Dieu, Rochenne, Planche, Chotté, Champbuchin, Moitresses, Wouichetter, Oselière, Luvin, Bourquine, Chesolet, Simonaine, Clos de l’Abbé – Deutsch sind folgende Flurnamen: Summerode, Büri, Sood, Watten, Brunnmühle, Ried, Stegle, Eichhölzer, Wolfreben, Zeitreben, Hagreben.

Der älteste Mann des Dorfes, David Gall, geboren 1812, sagte mir, seine Eltern haben unter sich patois, mit den Kindern aber deutsch gesprochen; er selber kann nicht patois reden, versteht aber die Leute von der Montagne de Diesse sehr wohl. Er zeigt mir das Notizbuch seines Urgrossvaters, das von 1727 bis 1760 reicht und vollständig französisch ist.

Die Annexe Bipschal (frz. Boujean) und Schernelz (frz. Cergnaud) sind deutsch.

Der Name Bipschol erscheint in einer Urkunde von 1344. Solothurner Wochenblatt 1825 s. 241

Die Urkunden bieten: Ulricus de Lieresse 1178, Trouillet I, 370; Volmarus de Liegerche 1218 ibid I, 472; Liersi 1229, Solothruner Wochenblatt 1830 s 434; advocacia a Lieresie uswque Busingen um 1234, FRB II, 144; miles de Lighersia 1262, ibid II, 548; locus qui dictur Fornel prope Liresce 1277, ibid,III 204; die lüte ze Ligeritz 1371 Trr. IV, 306; messire Orry de Gléresse 1382, ibid IV, 414; vinetum in confinio villae de Ligertze quod vocatur la Plancton 1344, Sol. Wochenblatt 1825 s. 241