Büren

Burro, Buirro 1185, Burre 1228, Burton 1236, Büron 1254, Bürron 1269

Städtchen und Amtssitz am rechten Ufer der Aare, von Bern über Schüpfen 6, von Aarberg 3, von Biel 23/4, von Solothurn 3 ¼ Stunden entfernt.

Das Städtchen hat in 112 Häusern 915, die Einwohnergemeinde (Städtchen, Oberbüren, Scheuern ; Moos) in 174 Häusern 1461 Einwohner. Der Amtsbezirk (9712 Einwohner) besteht aus den Gemeinden: Arch, Büetigen, Büren, Busswyl, Diessbach bei Büren, Dotzigen, Lengnau, Leuzigen, Meienried, Meinisberg, Oberwyl bei Büren, Pieterlen, Reiben, Rüthi, Wengi. Die Kirchgemeinde Büren (1762 Einwohner) besteht aus den drei Gemeinden Büren, Meienried und Reiben. Die Kirchspiele Pieterlen und Lengnau sind auf dem linken Aarufer, gehörten also früher in das Bisthum Lausanne, Dekanat Solothurn, die andern, rechtsufrig, in das Bisthum Lonstanz.

Ueber Schalensteine auf dem Bürenberg, dem südwestlich von dem Städtchen gelegenen Höhenzug, berichtet F.Schmid im Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde 1883.399.

Die erste Nachricht, die wir von Büren haben, besagt, dass Albertus, der Abt von St.Johannsen zu Erlach und sein Bruder Ulrich, aus unbekannten Geschlecht, ihr Eigengut von Büren an die genannte Abtei verschenkt haben. Es geschah dies vor dem Jahre 1185, indem Papst Lucius III. in diesem Jahre Rechte und Besitzthum von St.Johannsen bestätigte, darunter das genannte Eigengut. Auch eine Kirche von Buirro wird in dem Brief erwähnt. Eine gleiche Bestätigung erliess Papst Honorius III. im Jahre 1221(Matile I.27-28, FRB I 477-480, II 30-32)

Vom 13.Jahrhundert an erscheint Büren öfters und zwar unter der Bezeichnung villa oder oppidum oder munitio.

Bei der Theilung der neuenburgischen Herrschaften unter Graf Ulrichs II von Neuenburg Söhne hatte Berchtold Valendis erhalten und dann gegen Strassberg eingetauscht (siehe den Artikel) Büren gehörte zu dem Herrschaftsgebiete von Strassberg.

Berchtold von Strassberg ertheilte der Stadt Büren eine Handfeste mit den Rechten und Freiheiten, wie sie Herzog Berchtold IV. der Stadt Freiburg im Uechtland ertheilt hatte.

Berchtold schenkte am 9.Juli 1252 der Abtei St.Johannsen ein steuerfreies Haus in Büren und den Weinbann in diesem Orte (FRB II 382) und befreite am 13.Dezember 1268 die Abtei von den hoheitlichen Abgaben in seiner Herrschaft (FRB II 714-715) was sein Sohn Heinrich am 14.März 1273 bestätigte (FRB III 28). Berchtold verlieh auch am 22.Juli 1269 dem Jakob, Sohn Heinrichs des Aeltern, Schultheissen zu Büren, den von Dotzigen nach Büren fliessenden Bach als ein Erblehen (FRB II 725-726) Seine Söhne bestätigten solches am 1.November 1270 und fügten noch das Lehen des Baches Hölisbrunnen bei Büren hinzu (FRB II 750-751)

Berchtold war 1270 gestorben. Sein zweiter Sohn Heinrich erbte Strassberg. Dieser bestätigte im Januar 1288 der Stadt Büren die von seinem Vater ertheilte Handveste. (Matile II.1172, Zeerleder II.323, FRB 435-448, hier ausführlich) Jhr Original ist verloren.

Heinrich wurde Geistlicher, Kirchherr von Grenchen und starb als Chorherr des St.Ursenstifts in Solothurn. Er hinterliess sein Gut seinen nächsten Erben, den Söhnen seines ältern Bruders Berchtold, nämlich Otto, Berchtold und Ludwig. Diese theilten am 14.Februar 1309 das Erbe: Graf Otto erhielt Altreu, Selzach, die Burg Grenchen, das Dorf Burg; der zweite, Junker Berchtold, erhielt das Dorf und den Kirchensatz von Grenchen, den Kirchensatz von Dotzigen, Stadtrüti mit allen Rechten zu Büren und der Burg Strassberg. Der jüngste Sohn Ludwig, Domsänger zu Strassberg, leistete Verzicht auf jedes Erbrecht. (FRB IV. 347-349)

Berchtold starb 1315, Otto vor 1318. Ludwig scheint ihr Erbe angetreten zu haben, denn er verkaufte am 28.Dezember 1217 mit der Stadt Büren und Burg Strassberg das Dorf und den Hof von Diesbach um 500 Mark Silber seinem Vetter Hartmann von Neuenburg-Nidau (FRB IV.767-768)

Butta, die Schwester der Brüder Otto, Berchtold und Ludwig, heirathete Rudolf den Aeltern, Markgrafen von Baden und brachte ihm nach dem Tode Berchtolds ein Drittel von dessen Erbe zu. Sie und ihr Mann verkauften dieses Drittel um 200 Mark Silber an den Bischof von Basel und ihren Oheim Grafen Ulrich von Pfirt, am 5. Januar 1319. Zu diesem Erbe gehörten die Burg Strassberg und die Stadt Büren (FRB V 98, Trouillat III 274) Ulrich von Pfirt verkaufte seinen Theil auch dem Bischof 1320 (Vautrey, Histoire des Evêques de Bâle 323, Touillat III. 280, FRB V.173,182)

Dann aber sollte die Herrschaft wiederum in der Hand des ältesten Zweiges der deutschen Linie des Hauses Neuenburg vereinigt werden, zum Theil als Lehen des Bischofs von Basel.

Graf Rudolf III. von Neuenburg-Nidau versprach am 28.November 1324 den Burgern und der Stadt zu Büren ihre Freiheiten und ihre Rechte zu achten und zu mehren. (FRB V.437) Nidau und Büren rechnete er 1327 besonders zu seiner Herrschaft. (FRB V.535) am 23.März 1327 ging dann Büren ganz an ihn über, indem Graf Jmer von Strassberg, Ottos Sohn, durch seine Verschuldung «an Juden und Cristen» gezwungen wurde, ihm die Stadt Büren «mit allen Dörfern, Gütern, Hüsern, Ackern, Matten, Hölzern,Felden, Wassern, Fischenzen, Twingen, Bännen, Kirchensätzen, mit allen Rechten» auf Lebenszeit um 500 Mark Silber zu verkaufen (FRB V 554-559)

Als Graf Rudolf III, ein vielgereister Kriegsmann. Bei Laupen gefallen war, scheint Graf Jmer seinen Besitz wieder erhalten zu haben. Aber er befand sich in solchen Umständen, dass er 1345 seine Herrschaft, Büren, Burg und Stadt und Brücke und die Dörfer Grenchen, Lengnau, Stadtrüti, Dotzingen, Diesbach, Oberwyl und Arch mit Rechten und Kirchensätzen an Solothurn verpfändete um einen jährlichen Zins von 300 Pfund Berner Pfennigen. Um 1345 trug Graf Jmer Bischof von Basel noch den Hof zu Diesbach, Zehnten bei Biel und die Gotteshausleute, «die do varent gegen Burren und gegen Atruwe in die Berichte» zu Lehen (Trouillat III.565) Die Solothurnische Pfandschaft löste er nicht mehr. Er starb 1364

Sein Erbe war Graf Rudolf IV von Neuenburg-Nidau, Rudolfs III Sohn, der im gleichen Jahre die Verpfändung verlängerte und sie nicht mehr gelöst zu haben scheint. Jmdem er noch von seinem Vetter Peter, dem letzten Grafen von Neuenburg-Aarberg, die herrschaft Aarberg kaufte und durch seine Gemahlin Jsabela von Welsch-Neuenburg die Herrschaft Neuenburg erhielt, wurde das ganze Gebiet der Herren von Neuenburg noch einmal vereinigt. Aber er starb kinderlos und die Herrschaft zerfiel. (Solothurner Wochen-Blatt 1815, 539-567)

Als im Herbste des Jahres 1375 Jngelram von Couch mit seinem zuchtlosen Schaaren über den Jura gedrungen war, um das grossmütterliche Erbe mit Gewalt zu erwerben, galt es die Aareübergänge zu gewinnen. Ein Theil seiner Truppen überschritt den Fluss bei Altreu oberhalb Solothurn. Am 8.Dezember kam er vor Büren. Hier vertheidigte sich Graf Rudolf IV und der Sturm der Feinde konnte glücklich abgeschlagen werden. Aber den Grafen traf ein Stein, wie überliefert wird, auf dem Schlossplatz hinter der westlichen Ringmauer. Das Siegeslied, das die Berner nach dem Gefechte von Fraubrunnen sangen sagt:

«Ze bürren an dem sturm, von einem bösen wurm der graf von nidow liget tot»

Er fiel, aber das Städtchen konnte sich halten. (F.v.Wattenwyl II.213, Justinger 146)

Von seinem Erbe behielt seine Wittwe Neuenburg und Erlach, seine Schwester Anna, Gemahlin des Grafen Hartmann von Kyburg, Büren und Nidau, seine Schwester Verena, Gemahlin des Grafen Sigmund von Thierstein, die östlichen Besitzungen (siehe Heimathkunde Oberaargau, Bipp 33-34) Aarberg, einstweilen ungetheilt, wurde 1376 und 1379 an Bern verkauft. Durch Geldnoth gezwungen, verkaufte die Gräfin von Kyburg am 20.März 1381 mit ihren Söhnen die Grafschaft Neuenburg mit Niadu, Büren, Altreu, Balm den Herzogen von Oesterreich um 40'000 Gulden. Das österreichische Freiburg musste die Hälfte der Summe auf sich nehmen und auch eine Pfandsumme Solothurns auf Büren im Betrage von 3000 Gulden lösen.

Als der Sempacherkrieg ausbrach, legten die Freiburger Besatzungen nach Nidau, Büren und Wietlisbach. Bei der Belagerung Bürens durch die Berner wäre das Städtchen durch Brandsteckung fast erobert worden. Die Freiburger aber hielten sich wacker und die Berner mussten diesmal abziehen. Der Brandstifter, Leopold Bumsel, von Justinger Nimmerselig genannt, blieb im Angedenken; noch bis in das letzte Jahrhundert wurde das Ereignis durch einen Umzug gefeiert (Justinger 169, F.v.Wyttenwyl II 278,279)

Oesterreich erwarb jene und andere Besitzungen, um den Herrn von Couch damit zu löhnen, wenn er ihm gegen die Eidgenossen helfe. Am 20. September 1387 kam der Vertrag zu stande, der den Couch zur Stellung von 1000 Lanzen und 400 Schützen verpflichtete; Oesterreich aber sollte ihm 50'000 Gulden zahlen und verpfändete ihm dafür die halbe Stadt und Herrschaft Nidau, die Stadt und Herrschaft Büren, ferner Bipp, Wietlisbach, Erlisburg, Olten, Wangen u.s.f.

Jngelram von Couch zögerte auch nicht, in die Rechte des Vertrags zu treten. Er legte Besastzungen in die Burgen von Nidau und Büren. Um Ostern 1388 brach der Krieg zwischen Oesterreich und den Eidgenossen wieder aus. Da rückten die Berner vor Büren. Eine freiburgische Quelle meldet, das Städtchen sei durch Verrath gefallen, die bernischen Berichte sagen, am Sonntag nach Ostern, dem dritten Belagerungstag, habe der Wind so geweht, dass bernische Brandpfeile die Stadt anzündeten. Da hätten die Besatzung und die Burger um Gnade gefleht und die Banner über die Mauern gehalten (5.April 1388) «Daz verfieng alles nüt und waz kein gnad da und wart die stat uberhoupt gewunnen und wari vil lüten erslagen, ein teil ouch gefangen.» (Justinger 168,169,424,425)

Zur Erinnerung an die damals Gefallenen wurde noch lange auf den Tag (Montag nach Quasimodogeniti) eine Jahrszeit begangen (Lohner 547)

Die glückliche Beendigung des Kriegers mit Oesterreich brahte Bern namhaften Gewinn: die Herrschaften Büren und Nidau, die der Herr von Couch verlor und an die Oesterreich kein Recht mehr hatte. So hatte Bern im Seeland die beherrschende Stellung inne (F.v.Wyttenwyl II. 302)

Mit Solothurn vereinbarte es sich 1393 noch übe die Herrschaft Büren: es behielt, was auf dem rechten Aarufer war, nebst Lengnau, Reiben und dem Kirchensatz von Grenchen, Solothurn das übrige auf dem linken Aarufer (Solothurner Wochen Blatt 1815, 627)

Als die Grafen noch in Büren wohnten, zog ihre Hoffhaltung viele vortnehmer Geschlechter her, die ihre Vasallen waren. So waren da verburgert die von Arch, von Bern, von Pieterlen, von Buchsee, von Büren, von Busswyl, von Büetingen, von Diessbach, Crans, Cräfli genannt Hofmeister, von Kränigen, von Lattringen, von Messen, von Nidau, von Ried, Rychli, von Schwanden, von Wengi u.a.m.

Mit Graf Jmer von Starssberg, dem letzten seines Namens, der um 1364 starb, gingen auch die meisten dieser Geschlechter ab(Oberst Rudolf von Büren, Stammbuch des Hauses von Büren, I, 11,Mspt.)

Manch’ geistliches Stift hatte Besitz zu Büren, St. Johannsen, Fraubrunnen 1255 (FRB II 388-389) die Johanniter-Ritter von Buchsee 1303 (FRB IV 159) und 1361 (Stettler, Regesten von Buchsee Nr. 155) Frienisberg 1313 (FRB IV 549) Gottsatt 1341 (FRB VI 162)

Nach der Vereinbarung mit Solothurn liess Bern das neue Gebiet durch Vägte verwalten, die den alten Namen der Stadtvorsteher, Schultheissen weiterführten, wie die Vögte von Brugdorf, Thun., Unterseen und Murten.

Der erste bernische Vogt in Büren 1399 war Niklaus von Greifenstein (Solothurner Wochen Blatt 1815 s. 693, F.v. Wattenwyl II 303) der letzte war Bartolomäus May, der aber nur zwei Jahre mehr 1796 – 1798 sein Amt ausüben konnte. Im ganzen waren 77 Landvögte in Büren.

Das Amt, oder die Grafschaft, wie es auch hiess,umfasste das Stadtgericht Büren, Oberwyl, Diessbach, Rüti, Arch. Lezingern, Büetigen und Lengnau und das Herrschaftsgericht Wengi. (Schnell und M.v.Stürler, Rechtsquellen, Einleitung IV und V)

Die Stadt wählte ihre Räthe und ihre Behörden selbst, hatte auch ansehnliche Güter.

Jm Jahre 1798 war Büren einer der ausgetztesten Punkte. So hatte denn auch im Anfang März der cCommandant der 2. Division,Oberstquartiermeister Ruolf von Graffenried, dort sein Hauptquartier. Zei batterien waren angelegt. Die Zersplitterung der bernischen Truppen erleichterte den Franzosen den Angriff. Am 2. März besetzten sie Lengnau und darauf capitulirte Solothurn. Nun war die Stellung in Büren unhaltbar geworden. Der französische General Nouvion forderte die Uebergabe Bürens, noch wurde er abgewiesen, er drohte mit Granaten, da erhielten die Berner vom Kriegsrath Befehl, zum Schutze der Hauptstadt zurückzukehren. So war das Städtchen verlassen und seine Einwohner mussten auf ihren eigenen Schiffen die Franzosen über die aare setzen. Der Fahrlohn war Plünderung.

Jn der Helvetik war Büren Hauptort des nach ihm benannten Districts des Kantons Bern.

Von 1803 an bestand das Oberamt Büren aus Lenganu, Büren, Diessbach, Wengi, Oberwyl, Rüti, Arch

1816 kamen dazu:Pieterlen, Rotmund (diese kam später zum Amtsbezirk Courtelary) Meinisberg und Reiben.

Von 1803 an, als die Mediationsverfassung eingeführt war, bis 1831 cgab es 5 Oberamtmänner in Büren

Seit 1831 sind Regierungsstatthalter in Büren.

Seit langem ist die Burgerschaft von Büren in zwei Gesellschaften eingetheilt, zum Löwen und zu Bauleuten. Die burgerlichen Geschlechtersind: Aberegg, Art, Bollin, Courant, Flückiger, Frank, Graf, Gribi, Hofstetter, Jmhof, Kocher, Kohler, Kuster, Kunel, Lonsi, Mäschi, Miniat, Ruchti, Scheurer, Schmalz, Sonntag. Stotzer, Stuck, Suri, Sutter, Tuitwan, Weibel, Welti, Witschi, Zeller, Brötie, Farschon, Kaiser, Käfer, Tschiffeli, Sieber. (R. F.v.Mülinen, Landgeschlechter 262 (Kohler) 272 (Farschon) Rämy s.194)

Das Städtchen Büren, einst von Wassergraben und dicken Mauern umgeben, verliert seinen alten Charakter immer mehr. Sehenswürdig ist das Westthor, zugleich Zeitthurm, das nach Jnnen eine Zeittafel von 1736 und die Wappen von Bern und Büren und nasch aussen eine Zeittafel von 1788 mit den Wappen von Büren zeigt. Die in Stein gehauenen Wappen von Bern und dem Reich über dem äussern Eingang sind ausgekratzt. Der obere Brunnen ist von 1668 (mit geflickter Säule); das Rathhaus mit Spitzbogenthür (jetzt vermacht) im Saale Getäfer und Malereien aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Wappen und Malerei der facade sind kaum mehr zu erkennen.

Das Schloss mit schönen Erkerthürmen ist ein Bau des 17. Jahrhunderts. Auf der Facade sind in einem Vierpass die Wappen des Reichs, Berns und des Schultheissen Habs Jakob Heimberg von Büren von 1623 zu sehen und auf der Westseite das jetzt verblichene Gemälde des Quinctius Curtius, des sogenannten Schimmelreiters. Die Fensterchen sind spätgotisch; jene des Erdgeschosses sind mit grossen schönen Gittern versehen. – An einem Hause in der Nähe des Schlosses ist ein von einem Engel gehaltenes Bitziuswappen.

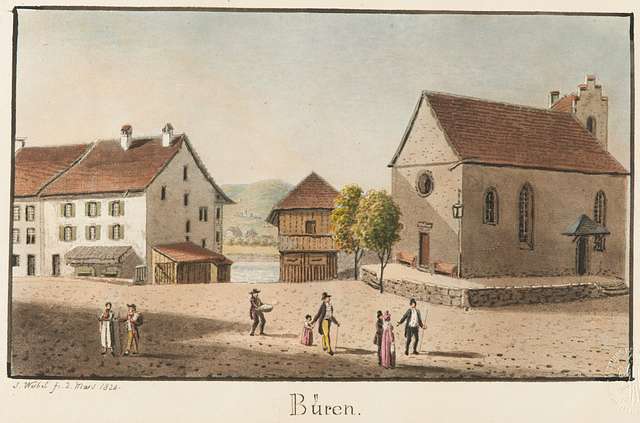

Ansichten von Stadt und Schloss geben: Kauw (im Besitze von Herrn F.von Rodt) um 1670, Plan und Grundriss der Landmarchen Berns von Geometer S.Bodmer 1705, im Staatsarchiv Bern, Herrliberger 1770, die Sammlung der oberamtlichen Schlösser um 1820, Stettlers Lexikon I.216 und F.v.Rodt, Kunstgeschichtliche Denkmäler der Schweiz I.13. Eine ganz kleine Ansicht gibt K.Türst. Eine stark verblichene Ansicht enthält auch der aalte Rathaussaal in Büren.

Pfarrhaus und Kirche sind in Weibels «Pfarrhäuser des Kantons Bern» 1824 abgebildet.

Büren litt durch Aar-Ueberschwemmungen 1566, 1650, 1711, durch einen Sturm 1491 und durch Feuer den 5.April 1582; ein Erdbeben ward hier am 8.Juli 1733 verspürt.

Etymologisch:

ist Dativ plural von keltisch, Bûr, Anwohner, Bauer, dann Haus, Hütte (vergleiche Vogelbauer), eigentlich beuren, beiden Nachbarn oder Häusern, von verb buwan,ursprünglich wohnen

büre, cum allodium de Burro, ecclesiam de Buirro 1185, allodium de Burro, ecclesiam de Burro 1221, infra fossata de Burre 1228/29, Gepa de Burron 1231 usw. bürefeud uff dem bürrenfeld 1474, vff dem Büren feld 1531 in Dotzigen I, bürehöutsli , im (Wald, gehörte der Burgergemeinde, Büren) Arch I bürehouts, im (Wald) unden am bürrholtz 1479 usw.

zu einem anzunehmenden jo-Stamm-Appellativ (früh) ahd *büria * bürr(i)a für <Haus ,Gebäude> (<germanisch * bürjo-f),das sich mit westgermanischen Konsonantengemination zu ahd. *bürrea,*Bürra f. entwickelte. Anzusetzende Grundform ist das Dativ Plural davon:Ahd *bür(r)iöm, *bürrön < bei den Häusern> (TGNB I/1, 362; Zehnder, Siedlungsnamen 1226f, 505 NWNB I, 529ff) Unklar ist das Fehlen des Auslauts – n in den ältesten historischen Belegen von Büren an der Aare. Ahd *büria ist eine Nebenform von ahd bür stn. (auch m.?) <Wohnung,Haus; Vorratskammer> mhd bûr stm. <Haus,Vogelkäfig> schwzd Bür, Pür n <Haus,Hütte; Milchkammer>, das zur Familie des Vb.schwzd Bü(w)e(n), boue(n) <bauen> gehört. Die Annahme dieser Nebenform für die Deutung von Büren beruht auf dem Sekundärumlaut und der Konsonantengemination -rr- in den historischen Belegen, die ein -i- oder -j- voraussetzen. Sie sind zwar schon in unseren ältesten ist. Belegen ausgefallen, bewirkten jedoch später noch den Umlaut. Versuche, Büren auf der Grundlage der belegten Hauptform ahd. Bür stn. Zu deuten, scheitern daran, dass der Umlaut und die Konsonantengemination in den hist. Belegen nicht erklärt werden können, da ahd. Bür stn <germ *büra- m./n ein a-Stamm ist (Kluge/Seebold, 97; EWA II.454f.) und demzufolge der Dativ Plural bürum, bürun, büron kein Umlaut- und Geminatenbewirkendes -i- oder -j- aufweist. Daher wurde in der Forschung verschiedentlich versucht, dieses -i- oder -j- irgendwie einzubauen, um eben die in den ON -Belegen (Altbüron LU, Bure JU, Büren SO) häufig auftretenden Umlaut- und Geminationsformen erklären zu können.