Affoltern oder Grossaffoltern

Affoltron 1216,1261 Gravin-Affoltre,Affoltre 1302

Es gibt fünf verschiedene Ortschaften dieses Namens in der Schweiz, zwei im Kanton Zürich, am Albis und bei Höngg und drei im Kanton Bern, eines im Emmenthal bei Sumiswald, eines bei Münchenbuchsee, genannt Moos- oder Klein-Affoltern und Gross-Affoltern im Amtsbezirk Aarberg.

Das Pfarrdorf Grossaffoltern hat in 82 Häusern 460 Einwohner. Die gemeinde Gross-Affoltern (in 298 Häusern 1672 Einwohner) besteht aus dem Dorfe und den Höfen und Weilern : Vorimholz, Krummen, Artishaus, Kaltenbrunnen, Fluh und Hof, Ruofshaushof, Suberg und Subergfeld, Kosthoffen, Hagen, Martismatt, Ammerzwil, Feld- und Sandhubel, Weingarten, Jautzacker und Gehwyl, Ottiswyl, Homberg, Erlen und Boden.

Jn der Umgebung von Affoltern sind gegen 20 Grabhügel entdeckt worden, im Eschertenwald 7, auf dem Rumihubel 2 (der eine heisst Unghürhubel), im Krummeinschlag bei Vorimholz 3, im Aeschete 7 (G. de Bonstetten, Carte arch. Du Canton de Berne, Texte p.1)

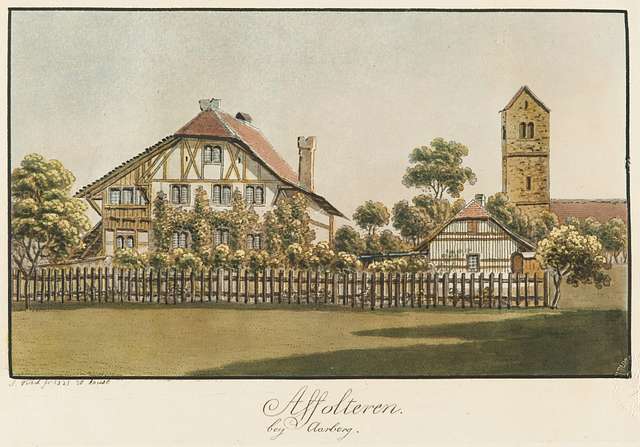

Das Pfarrdorf liegt rechts der Strasse, die von Münchenbuchsee nach Lyss führt, 1 ½ Stunden von Aarberg und 3 ½ Stunden von Bern entfernt.

Affoltern, früher auch Waldaffoltern genannt, gehörte zur Grafschaft Oltigen ( Blösch, geschichtliche Entwicklung der Stadt Bern zum Staate Bern, s. 48) Dass es daher seinen Namen habe – Grafen Olteren – Grafen Affolteren – ist nicht anzunehmen. Vielmehr bedeutet er einen Obst- (Apfel-) Garten.

Da schon 1216 ein Meyer des Dorfes erwähnt wird, darf auf ein grosses Alter der Niederlassung geschlossen werden.

Zur Herrschaft Affoltern gehörtern die oben erwähnten Weiler. Wieso sie zu Oltigen gelangte, ist unbekannt. Mit letzterem kam sie 1412 an Bern und wurde zur Vogtei Aarberg gelegt (siehe der Artikel Oltigen).1413 kauften sich ihre Leibeigenen los um 1339 Gulden. Es waren: Hensli Erben, Hensli Sluop, Hensli Suter, Klewi Smitz, Klewi Küng von Affoltern, Rithard, Uelli Schaub, Hensli Seiler, Tuntzen Wib von Suberg, von Kasskofen, Hensli Runtinger, Hemmann Tuntzen, Rudi Meyers von Ammerzwyl, Walther Jaggeten, Uelli Hauri, der Ammann, Peter Storis, Hensli Steffen von Wingarten und von Lyss, Klewi Zinggo, Steffan Rierechtz und sein Bruder, Rubi Hauris, Hensli Wib von Ried, von Oltiswyl,Hemmann von Kaltenbrunnen. (Urkunde im bern. Staatsarchiv)

Das die Kyburger im 13.Jahrhundert hier begütert erscheinen, lässt glauben, sie hätten auch hier die Herzoge von Zähringen beerbt, welche in dem gebiete viel Eigen besassen.

Die Grafen Hartmann von Kyburg bezogen 1262 aus Affoltern, im Bezirk Oltingen, von 19 Schupposen 2 Scheffel Weizen und 3 Viertel (?), 27 Schinken, 4 ¾ Scheffel Haber, vom Leutpriester ¼ Scheffel Roggen, 2 ½ Solidi, 2/4 Haber und als Zins 4 Pfund, 51 Hennen und 340 Eier, dazu von 1 Schuppose zu Chozinchoven (Kosthofen) 5 solidi, von Homberg 6, von Jfinheusterit 1 Solidus, von Amartswiler (Ammerzwyl) 6 Solidi. Weniger 2 Denare, im Ganzen von Affolterrn 6 Pfund 3 solidi (FRB II. 539.540)

Ein Petrus, Meyer zu Affoltern, wird 1216 als Zeuge des Ritters Kuno von Bheit erwähnt, als dieser sein Eigengut Weingarten, dem Kloster Frienisberg abtreten musste (FRB V. 121)

Die Kirche von Affoltern, dem h. Stephan geweiht, soll eine Filiale des 3 Stunden entfernten Jegistorf gewesen sein und die Collatur den Grafen von Neuenburg-Nidau gehört haben. Sie war eine Pfarre des Dekanats Büren-Aarberg im Bisthum Konstanz. Ein Pfarrer (curatus) des Ortes Namens Endolf erscheint als Zeuge 1319 (FRB V 121)

1383 am 14.August, vergabten die Gräfin Anna von Neuenburg-Nidau, Graf Hartmanns von Kyburg hinterlassene Wittwe und ihr Sohn Graf Egon von Kyburg, Domherr des Domstifts zu Basel, um Gottes und ihres Seelenheiles willen Leutkirche und Kirchensatz von Affoltern mit allen Zubehörden den geistlichen Frauen, Priorin und Convent, des Dominikanerinnenklosters Klingenthal in Kleinbasel (Solothurner Wochen Blatt 1832 s. 437 – 438) Herzog Leopold von Oesterreich, der die Lehenschaft dieser Kirche durch Kauf von den Kyburg an sich gebracht hatte, schenkte dieselbe dem Kloster, als er im gleichen Jahre die Vergabung seiner Verwandten bestätigte. (Solothurner Wochen Blatt 1825, s. 509, 810)

Das Kloster Klingenthal übergab den Kirchensatz von Affoltern 1416 der Abtei Frienisberg; 1451 verleibte ihn Bischof Heinrich von Konstanz förmlich dem Gotteshaus Frienisberg ein. Er verblieb ihm bis zur Reformation, wo er mit dem Gotteshaus an Bern kam. Die Pfarrei wurde nun vom Rathe von Bern bestellt. Sie blieb ein Theil des Büren-Kapitels.

Die Kirche ist einfach spätgothisch, Schiff und Chor sind flach gedeckt. Das oberste Geschoss des Thurmes hat auf jeder Seite zwei gekoppelte Rundbogenfenster. (Rahn, Anzeiger f. schweiz. Alterthum 1881, 176)

Jm Thurme sind 3 Glocken, eine von 1600 mit dem Reichsadler über zwei Bernerwappen, von Abraham Zeender gegossen, eine ältere mit den gothischen Minuskeln 0 rex Christe, veni nobis cum pace. Anno domini (MCCCCCXIII -1513) die dritte wurde 1818 von Franz Ludwig Kaiser von Solothurn gegossen (Rüscheler Glockeninschriften 5)

Das Pfarrhaus wurde 1694 neu erbaut.

Auf dem Wege nach Balm führen Oertlichkeiten noch Namen wie Kirchhohle, kappeli und deuten demnach auf jetzt verschwundene heilige Stätten hin.

Es gab verschiedene die Geschlechter des Namens von Affoltern, aber sie stammen nicht aus unserer seeländischen Ortschaft. Ein nicht edles Geschlecht dagegen, das sich nach dem Dorfe benannte, dürfte aus ihm stammen (FRB IV. 111)

Die Burger- Geschlechter zu Affoltern sind:

Von Aesch,Affolter, Arn, Bangerter, Baumgartner, vonBüren, Bürgi, Burri, Danz, Dick, von Dach, Fischer,Friederich, Hasen, Häni, Hauert, Hofmann, Hurzel, Jscher, Küng, Leiser, Loder, Niggeler, Pfeifer, Roth, Schluep, Steiner, Weibel, Weingart, Wyss.

Von diesen sind am zahlreichsten: Danz, Dick, Roth (Gütige Mittheilung von Herrn Pfarrer Schädelin) Ein Peter Leiser kaufte 1446 von Hans von Muleren den Zehnten von Affoltern (Aarberger-Doc. Buch im Berner Staatsarchiv, s.71)

Ein Hans Schluep ist am 5.März 1798 auf dem Breitfeld im letzten Kampfe gegen die nachdringenden Franzosen gefallen.

Die Familie des Bierbrauers Roth von Affoltern hat sich 1868 in Bern auf Schmieden eingeburgert.

Etymologisch:

öfters, 870 Affaltrahe, 896 affalterun; Dativ plural «bei den Apfelbäumen»; von keltisch aval, althochdeutsch afal,aful, Apfel und tra, Baum (gotisch triu, angelsächsisch tréov, englisch tree)

Das stattliche Berner Dorf im Amtsbezirk Aarberg heisst zu Beginn einfach Affoltern, seit mitte des 16.Jahrhunderts aber einmal Wald-Affoltern und zuletzt Gross-Affoltern zum Unterschied von dem nur wenig über 6 km entfernten Affoltern in der Gemeinde Rapperswil des gleichen Amtsbezirks, das später zu Moos-Affoltern benannt wird