Vinelz

Französisch Fénis oder Fénil (Feni um 1100,Fenis 1228, Vinils 1275, Fenix 1285, Finils 1303, Fenix 1340)

Pfarrdorf in fruchtbarem schönem Gelände im Amtsbezirk Erlach, links vom Wege von Lüscherz nach Erlach, 35 Meter über demselben. Die Entfernung beträgt von Bern 71/4 Stunden und von Erlach eine kleine halbe Stunde, Das Dorf hat in 39 Häusern 233 Einwohner. Mit der obern und untern Budlei, Mattenweg, Flachseren und Gostel, den Häusern am See, von welchen man auf einem langen Pfad von 72 Stufen zur Kirche steigt, bildet es eine Einwohnergemeinde ( in 75 Häusern 434 Einwohner). Die Kirchgemeinde Vinelz umfasst die Gemeinden Vinelz und Lüscherz und hat 829 Einwohner.

Bei Vinelz befand sich eine Pfahlbaustation der späten Stein- (und Kupfer) Zeit. (siehe den 9. Pfahlbautenbericht von J.Heierli 1888 S.65)

Im nahen Schaltenrainwald, zwischen Vinelz und Ins, steht die Ruine der Hasenburg.

Vinelz kam in der cFolge zur Herrschaft Erlach und gelangte in den Burgunderkriegen mit ihr an Bern. In der Helvetik gehörte es zum Distrikte Seeland und nach 1803 wieder zum Oberamte Erlach. Aus seiner politischen Geschcihte ist sehr wenig bekannt.

Doe obere Budlei, in deren Nähe die Kapelle zu den sieben Eichen gestanden (siehe den Artikel Erlach) wurde um 1700 von Emanuel Baudard von Bern aus einem unbebauten Orte zu einem fruchtbaren Landgut umgeschaffen, das später an die Diesbach und 1737 an Samuel Henzi kam. Auch die Tribolet besassen ein Landgut bei Vinelz (Stauffer , Beschreeibung von Erlach 52)

Burgergeschlechter: Bloch, Gutmann, Hämmerli, Klening,Meuter, einst aus Holland eingewandert, Traffelet, Weber. Traffelet haben sich 1878 in Bern auf Affen eingeburgert.

Es gab auch ein Geschlecht von Vinelz, das in Biel verburgert war (FRB V 234)

Kirchliches

Eine Kirche Finils oder Vinils wird bereits im 12. Jahrhundert werwähnt, doch scheint dies nicht unser Vinelz, sondern Fenin bei Vallangin zu betreffen. Dagegen stand die Kirche von Vinelz erwiesenermassen im Beginn des 13.Jahrhunderts, wo sie unter den Pfarreien des Dekanats Solothurn im Bisthum Lausanne aufgezählt wird. Die Nähe der Hasenburg lässt jedoch vermuthen, dass sie ältern Ursprungs ist. 1285 gehörte Vinelz zum Dekanate St.Immer (FRB I 486, II 89 III 393) Offenbar durch Vergabung der Grafen kam der Kirchensatz an das von ihnen gestiftete Kloster St.Johannsen, 1528 aber bei der Reformation fiel er an Bern.

Die Kirche stammt aus dem Ende des Mittelalters. Chor und Schiff haben jetzt Rundbogenfenster. Der Taufstein hat die säulenartige romanische Gestalt.

In der Kirche befanden sich folgende alte Glasgemälde

Im Chor: 2 von Erlach-Scheiben von 1567, gegenüber der Kanzel; 2 Bern-Scheiben von 1567 ( nun als Eigenthum des Staates im Museum von Bern)

Im Schiff: 2 Steiger-Scheiben mit der Inschrift: Johans Steyger, der Zytt Schuldens der Statt Bern 1567 (nun im Besitz des Herrn Banquier Marcuard). (Aufzeichnung meines Vaters vom 26.August 1874)

Gegenwärtig sind von diesen nur noch die 2 Bern-Wappen vorhanden. In der Rosette der Südseite sind noch 2 Schilder eingelassen, die offenbar Stücke besonderer Glasgemälde gewesen sind: 1. In roth über einer silbernen Blume mit dieser verschlungen die goldenen Buchstaben P H; 2. In blau über drei goldenen Bergen ein goldener Stern, darüber ein Gerbermesser.

Jemes, von 1550, ist als Scheibenritz in der (eidg,) Wytzischen Sammlung noch vorhanden mit einem schildhaltenden Bären und dem Spruche: Peter im Hag.

Unter den Pfarrern sind zu nennen:

Konrad Schweizereisen, zünftig zu Schmieden 1609, Provisor der 4. Klasse, Pfarrer in Worb 1610, Professor der Phlosophie in Bern 1612, Helfer am Münster in Bern 1613, Pfarrer zu Vinelz 1619 bis zum Tode 1626. Von seiner Gemahlin Anna Stölli hinterliess er eine Tochter, die 1631 Jost von Muraalt, Vogt zu Gottstatt und St.Johannsen, Kornherrn, heirathete und 1676 staarb.

Samuel Henzi aus Bern, Sohn des Cornelius, Pfarrers zu Madiswyl, Pfarrer zu Belp 1661 – 1664, Professor der griechischen Sprache 1664, der hebräischen Sprache, in Bern 1669, Präpositus auf dem Kloster 1676, das unter ihm neu erbaut wurde, endlich Pfarrer zu Vinelz 1686 bis zu seinem Tode 1700. Sein Sohn Cornelius wurde Bildhauer.

Johann Jakob Graf aus Bern, ordiniert 1725, Pfarrer zu Potsdam 1729, zu Ligerz 1734 – 1752, Jnspektor der Münsterthalischen Kirchen, Pfarrer zu Vinelz 1752 – 1765, starb 1765.

Johann Jakob Gerwer aus Bern, geboren 1721, ordiniert 1747, Feldprediger im sardinischen Regiment Ron 1748, Pfarrer an der Andeck 1759, 3.Helfer am Münster 1762, Pfarrer zu Vinelz 1765-1804, Kammerer der Klasse Nidau 1772, Jnspektor der Münsterthalischen Kirchen 1777, Dekan der Klasse Nidau 1787-1803, wo er resignirte. Er starb im April 1804.

Samuel Studer aus Bern, geboren 24 December 1792, ordiniert 3.Juli 1815, Helfer in Zäziwyl 1819, Pfarrer nach Erlenbach 23.Juli 1821, Dekan der Klasse Thun 28.Juli 1837-1840, Pfarrer in Vinelz 1.Juli 1840- 1863, starb 1871.

Im Frühling 1825 gingen hier 15 Häuser in Flammen auf, wobei 10 Menschen umkamen.

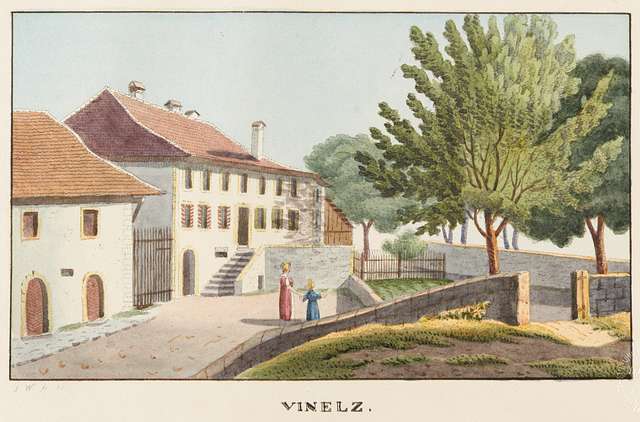

Eine Abbildung des Pfarrhauses von 1827 gibt Weibel in seiner Sammlung: die Pfarrhäuser des Kantons Bern.

Flurnamen:

überlieferte Flur- oder Familiennamen weisen auf ausgedehntere romanische Sesshaftigkeit hin. Romanisch oder fraglichen Urpsprungs ist der Lokalnamen Bellegarde, Jaquettymatten, im Tschäppit (caput: Brunnenhaupt, Quellursprung, oder Personenname vergleiche Tschäppat aus Chappatte in Bösingen), im Gostel (castellum ? 9 hinter den Guttelen ( wahrscheinlich identisch mit schweizerdeztschem Gudlen: Pfütze, schweiz. Idiotikon II. 125) hinter den Buttelen (Butzle: Synonym von Gudle, sschwiz.Idiotikon) im Tumpit, im Glausit, Budley (Abterilung des Dprfes) und Budleyhol. (Budley ist wahrscheinlich identiscsh mit dem im benachbarten Lüscherz vorkommenden Budlig, dem ein deutscher Personennamen auf ing zu Grunde liegen kann.vergleiche aber auch bu> boscum im Patois von Lignières und Cornaux) In einer Urkunde von 1300 heisst ein Rebberg vinea du clos de Vinils (FRB IV.35)

Das Gemeindearchiv ist im Jahre 1825 durch eine Feuersbrunst fast gänzlich zerstört worden.

Urkundliche Belege: Burchardus de Fenis 1072 FRB I ,325; Cono filius Uldrici de Feni 1093 I ,352, Cono de Fynils 1225, Zeeleder Urkunde I , 177, Katharina de Vinels 11317 ibid IV, 720

Etymologisch

1436 Viniata; eine seiner Zeit von den neuenburgischen Grafen von Finils bewohnte Burg, Heimat des Minnesängers Rudolf von Neuenburg, genannt der «Fenis». Das französische fenil (Lateinisch Foenile) deutsch finel, fimel, bedeutet kleiner leicht gebauter Schuppen auf entlegenen Bergen, oder einzeln stehende Alphütte auf Vorweiden

Belege aus den anstossenden Gemeinden: im vinels hag um 1525, bim finols hag 1533, Ins; finutsmatte, fineltsmos, finutsbunda, sesstrand- stross.

i juchart lyt windsh. An vineltzer 1528, Vinelz ist mit sekundärer lokaler Suffixaffrizierung (vgl.Zinsli. Suffixlandschaft 586) auf afrkpr. Fenils «Heuställe» zurückzuführen;siehe Finel. Die romanische Urkundenformen Fenis,Fenils, Fenix erscheinen bis 1453 in romanischen Schriftstücken; heute Fénil, Fénis. Die alte Doppelnamigkeit mit eigenständiger romanischer und alemanischer Lauteentwicklung Fénis/Vinelz weist auf die frühe Sprachgrenzbildung am Bielerseeufer hin. Sie wird lautlich dadurch bezeugt, dass der Name die romanische Sonorisierunbg von l > u vor Konsonant (im Afrz. Des 12. Jahrhunderts abgeschlossen) nicht mehr mitgemacht hat- Phönix ist humanistisch-gelehrte Umdeutung bei Schöpfius 1577.

Der Wandel von ursprünglich vortonigem e zu i ist eine secundäre Entwicklung im deutschen Mund; vgl. dazu K.Finsterwalder in Festagbe F.Dörrenhaus, 1962 S.100 (über Faneyl > Fineyl, aus fenil

Zimmerli 1895

Frz. Fénis, ist ein Pfarrdorf von 95 Haushaltungen (434 Personen) worunter eine französische Handwerkerfamilie.

Auch hier weisen zum Teil heute noch lebende , z.T. urkundlich überlieferte Flur- und Familiennamen auf ausgedehntere romanische Sesshaftigkeit zurück. Die vorherrschenden Bürgergeschlechter heissen Tribolet, Trafelet, Gutmann, Hämmerli, Meuter, Knod und Klening. Romanisch oder fraglichen Ursprungs sind die Lokalnamen im Bellegarde, Jaquettymatten, im Tschäppit (caput; Brunnenhaupt, Quellursprung oder Personenname, vgl. Tschäppat aus Chappatte in Bösingen, Sprachgrenze I, 38), im Gostel ( castellum ?), hinter den Guttelen (wahrscheinlich identisch mit schweizerdeutschem Gudlen: Pfütze, Schweiz. Idiotikon II, 125), hinter den Buttelen (Butzle: Synonym von Gudle, Schweiz. Idiotikon ebendas), im Tumpit, im Glausit, Budley (Abteilung des Dorfes) und Budleyholz (Budley ist wahrscheinlich identisch mit dem im nenachbarten Lüscherz vorkommenden Budlig, dem ein deutscher Personennamen auf ing zu Grunde liegen kann: vgl. aber auch bu> boscum im Patois von Lignières und Cornaux). In einer Urkunde von 1300 heisst ein Rebberg vinea du clos de Vinils (FRB IV, 35)

Das Gemeindearchiv ist im Jahre 1825 durch eine Feuersbrunst fast gänzlich zerstört worden.

Urkundliche Belege: Burchardus de fenis 1072, FRB I, 325 ; Cono filius Uldrici de Feni 1093 I, 352; Cono de Fynils 1225, Zeerleder Urk. I, 177 ; Katherina de Winels 1317, ibid IV, 720