Rapperswyl

Ravwerswiler 1241, Raphirswilere 1246, Rapherswile 1257, Rapfirswile 12260, Raferswiler 1262, Rapherzwile 1327, 1342

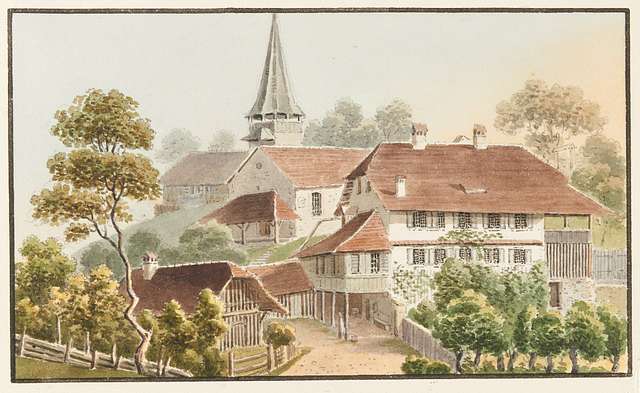

Pfarrdorf im Amtsbezirk Aarberg, an der Strasse, die von bern über Münchenbuchsee, Wengi, Schnottwyl ( im Solothurnischen) nach Büren führt, in schöner fruchtbarer Gegend, 3 ½ Stunden von Bern und 2 ½ von Aarberg entfernt.

Das Dorf hat in 57 Häusern 371 Einwhner. Mit den Dörfern und Weilern Frauchwyl, Wierezwyl, Rüberi, Seewyl, Moos-Affoltern, Dieterswyl, Vogerlsang, Bittwyl, Zimlisberg und Holzhäusern bildet es die Einwohner- und Kirchgemeinde Rapperswyl ( in 269 Häusern 1810 Einwohner).

Jn Rapperswyl ist man auf zahlreiche Spuren aus römischer Zeit gestossen, so namentlich auf einen Votivstein, der jetzt im Garten hinter dem Pfarrhaus aufgestellt ist. (FRB I.58, Mommsen, Inscriptiones Latinae Nr. 217)

So weit unsere Kunde des Mittelalters reicht, finden wir hier als Grundherren die Grafen von Kyburg, wohl als Werben der Herzoge von Zähringen. Auch als ihr Eigen-Besitz schon sehr geschwunden war (FRB II.537), blieb ihnen doch die Landeshoheit.

Am 28. December 1262 sah sich Graf Hartmanns des Jüngern von Kyburg Wittwe veranlasst, zur Tilgung seiner Schulden ihr ganzes Gut zu Rapperswyl mit dem Patronatsrecht der Kirche, Dieterswyl mit seinen Wäldern, Bittwyl, im Eichi, Affolteren bei Deisswyl, je eine Schuppose zu Wengi und Kosthofen, ferner den Besitz in Stubche und zu Säriswyl um 140 Mark Silber an die Abtei Frienisberg zu verkaufen (FRB II. 564-568, 570-572) Von Elisabeths Beiständern und dem Vogte ihrer Tochter Anna war der Vertkauf genehmigt worden; aber Graf Rudolf von habsburg, Elisabeths Schwager, sah diese Veräusserung ungern und nur nach langem Widerstreben gab er seine Einwilligung (FRB II.746). Bereits früher hatte die Abtei Frienisberg Güter in Rapperswyl erworben, so die sogenannte Mülistatt, die sie 1241 an den Kirchherrn von Rapperswyl gegen dessen Gut zu Wierezwyl austauschte. 1260 kaufte sie von Cuno von Halten sein Allod bei dem Dorfe und dasjenige des Rudolf Münzer von Bern (FRB II.221,505,519, III.83) Mit dem Grafen Eberhard von Kyburg hatte die Abtei einen langen Prozess über den Kirchensatz von Rapperswyl, der am 9.März 1327 zu ihren Gunsten entschieden wurde (FRB V. 544-549)

Die Kirche wurde kurz darauf, 1329 Frienisberg incorporirt (FRB V.665,705) Noch brach Streit über die Einkünfte der Kirche aus, den 1330 Schultheiss und Rath von Bern schlichteten (FRB V.730) und 1336 ¨über den Zehnten von Frauchwyl wobei das Kloster wieder nicht zu kurz kam(FRB VI.299) Auch das Sigristenamt mit seinen Einkünften liess es sich nicht nehmen (FRB VI.74) 1418 erwarb es Twing und Bann von Bubenberg dem Jüngern die Vogtei daselbst (Frieden, das Kloster Froenosberg 63-70)

So hatte Frienisberg eine Menge von Gütern und Rechten in der Dorfmark von Rapperswyl und bezog reiche Zinse; von Rapperswyl und Frauchwyl allein an Geld 2 Pfund 10 Schilling, 23 Mütt Dinkel, 1 Pfund Weingeld, 10 Hühner, 19 Hähne und 185 Eier, die alle in’s Frienisbergerhaus zu Bern abgeliefert werden mussten. Die Pfründe Rapperswyl hatte an Zinsen 80 Pfund zu beziehen. Diese grosse Summe kam auch dem Kloster zu statten (Frieden 107,108)

Auch andere Gotteshäuser hatten Güter im Dorfe.

Eine Hube in der Dorfmark, genannt das öde Haus. Besass, als Erblehen von St.Johannsen, der Kirchherr von Rapperswyl,Cuno von Lobsigen; er verlieh sie 1309 weiter an Reinold von Tavannes und Heinrich Haller vom Schlossberg (FRB IV. 361) Die Nonnen beim Pfarrkirchhof zu Bern kauften 1315 ein Gut im Dorfe, dessen Vogtei Johann von Bubenberg vorbehalten blieb (FRB IV.618) Jm Vertrag der Frauenconvente von Bern 1322 wurde das Gut zu Rapperswyl den Schwestern der Niedern Samnung zuerkannt.(FRB V. 281)

Ein Eggenberggut in der Kirchhöre gehörte 1382 zur einen Hälfte dem obern Spital zu Bern und zur andern Hälfte den Erben eines Heinrich Rieder, die sie in diesem Jahre den Johannitern von Buchse um 60 Gulden verkauften. Das Gut hatte dem deutschen Hause zu Bern 5 Schilling Zins zu entrichten. Ueber Schupposen zu Zimlisberg hatten die Johanniter 1405 Streit mit dem Kirchmeyer von Rapperswyl (F.Stettler, Regesten des Männerhauses Buchsee , N 168,182)

Mit der Reformation kam auch die niedere Gerichtsbarkeit der ganzen Dorfmark an Bern. Bereits 1505 war Rapperswyl zu einem Freigericht erklärt worden. Daran erinnert noch der Name „Freiheit“, den das Erdgeschoss des Pfarrhauses führte, weil es zu einer von vier mit dem Bären bezeichneten Marksteinen begrenzten Freistätte gehörte.

Nach der Reformation bildete Rapperswyl( aber nicht die ganze Dorfmark) eines der vier frienisbergischen Gerichte, dessen Obliegenheiten ein Meyer und ein Weibel besorgten (Frieden, das Kloster Frienisberg 83,143,144)

Von 1798-1803 war es dem Distrikte Landgericht Zollikofen zugetheilt, darnach kam es an das Amt Aarberg.

Die Kirche von Rapperswyl lag im dekanat Wangen des Bisthums Constanz (FRB III.158)

Die Bauernschaft des Dorfes, die bewiesen, dass dfer zehnten von Frauchthal, den ein von Ligerz an das Licht der Kirche gestiftet,ihr gehöre, wurde dafür 1324 vom Grafen von kyburg angehalten, das Licht in ihrer Kirche zu unterhalten (FRB V.406-407. VI. 299)

Der Leutpriester Friedrich zu Rapperswyl varkaufte 1246 Güter seiner Kirche zu Ellenberg an die Johanniter zu Buchsee (FRB II.273)

Der Kirchensatz gehörtem, wenn die Kirche in die zährtingidsche Zeit zurückrteicht, wohl den Zähringern. Von ihren Erben, den Kyburgern, gieng er, wie rwähnt, 1262 an das Kloster Frienisberg über und gelangte bei der Reformation an bern.

Die Kirche von Rapperswyl wurde von 1860 bis 1862 in gothischem Style neu erbaut ( C.F.Lauterburg, die neue Kirche in Rapperswyl und ihre Einweihung, Bern bei K.J.Wyss 1862) Sie enthält keine Glasgemälde.

Burgergeschlechter in Rapperswyl: Baumgartner, Friedrich, Jakob, Marti, renfer, Weibel

Aus Bittwyl gebürtig ist Bendicht Frieden, geboren 1838, Lehrer in Frienisberg, Uettligen, Erlach, Fraubrunnen, Verfasser von „das Kloster Frienisberg“ 1872 und der „Feier von Fraubrunnen 875 ein eifriger Arbeiter im Gebiet der Heimathunde

Aus dem Dorfe sind nach bern gezogen und allda eingeburgert die Forer 1586, zünftig auf Schuhmachern und die Furer in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, zünftig auf Kaufleuten. Die Forer, aus denen einige in den Grossen Rath gelangten und Vogteien verwalteten, erloschen im Mannstamme 1875.

Etymologisch

Primärer alem. SN mit dem GW -will, älter -wiler (s. Suffixglossar) und einem ahd. PN lässt sich nicht sicher bestimmen, da die ältesten Belege in ihrer Schreibweise keinen eindeutigen Schluss auf dessen ursprüngliche Lautform zulassen: -f- steht neben -pf- und -ph-, das Schreibvariante für -pf- sein kann (Boesch, Urkundensprache, 145, 23) oder als ursprüngliche Kompositionsfuge eines zweigliedrigen PN für -p-h- steht. In Frage kämen für den PN etwa *Räfheri oder *Hräbheri zu den PN-Stämmen *räf- <Sparren,Balken>, *hraba- <Rebe> und *heri- <Kriegshaufe> (Förstemann I, 1220, 1200, 869 ff. und 760 ff.; Kaufmann, Ergänzungsband , 282, 280, 194 f und 174f.) Während das Zweitglied *heri- in PNN sehr häufig ist, kommt das Erstglied *räf- nur selten vor, das Erstglied *hraba- üblicherweise als Ram- (vgl. Hramher, Förstemann I, 873;allenfalls wäre auch an eine Lautentwicklung -b- > -v- unter rom. Einfluss zu denken; Meyer-Lübke, Historische Grammatik, 188). In jedem Fall ist eine sekundäre Weiterentwicklung von *Rafherswil/*Rabherswil <Siedlung des Rafher/Rabher> zu einer affrizierten Lautung Rapferswil anzunehmen, die in der Schreibung nicht immer sichtbar wird (vgl. die Formen mit -p- oder -pp- in älterer Zeit). Auffällig und unerklärt sind die Belege Ripherswil 1353 (FRB VIII, 30) Riprechtswil 1379 und Rippelzwile 1385 (FRB X, 49/3)

Die bisherige Forschung erklärte den ON Rapperswil BE analog zum ON Rapperswil SG mit dem ahd. PN Ratbert, Ratbrecht (LSG, 726f) , unter Annahme einer frühen Assimilation -tb-> -p(p)- . Dieser PN ist u.a. im 9./10.Jh. mit dem Namen eines St-Galler Mönches Ratpret belegt (Förstemann I, 1203 ff. bes. 1209; Kaufmann, Ergänzungsband, 281:HLS X, 120; s. auch Bercht/Brecht, BENB ¼, 273 f.) Die ältesten historischen Belege zeigen jedoch, dass diese Etymologie für Rapperswil BE nicht zutreffen kann: der erste Beleg, der auf auslautendes -t im PN schliessen liesse, ist Rapherzwile 1270 (Vid. 1328; FRB II, 746). Alle früheren Belege deuten eher auf einen auf -r auslautenden PN. Dies und die oben erwähnten frühen -f-/-pf-/-ph—Lautungen schliessen für Rapperswil BE eine Bildung mit Ratbert/Ratbrecht aus. Vgl. zur schwierigen historischen Beleglage auch noch Raperswilen TG (LSG, 726,;TGNB I/2, 1073 f.)