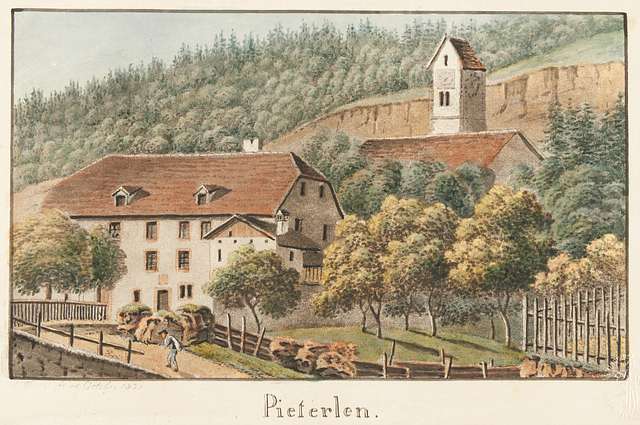

Pieterlen

Französisch Perles, Perla 1228,1255,Bietherloch 1269, Bieterlo 1300, Byetterlon 1310, Parles 1453

Pfarrdorf im Amte Büren, von Bern über Schüpfen 7 Stunden, von Büren eine starke Stunde entfernt, mit Eisenbahnstation. Es liegt an der Biel-Solothurnstrasse im Thale zwischen dem Büttenberg und dem Jura. Das Dorf hat 853 Einwohner in 102 Häusern. Mit Byfang, Schlössli und den Wächterhäusern bildet es eine Einwohnergemeinde (963 Einwohner in 115 Häusern). Die Kirchgemeinde Pieterlen besteht aus den Einwohnergemeinden Pieterlen und Meinisberg (1465 Einwohner)

Jm Jahre 1549 wurden bei dem Dorfe 1500 römische Münzen entdeckt. Der Kirchhof birgt nachrömische Gräber. Römische Spuren sind auch westlich vom Dorfe gefunden worden (G.de Bonstetten carte arch. P. 29)

Das St.immerthal gehörte den Grafen von Neuenburg, kam aber durch verschiedene Mitglieder dieses Hauses, die den bischöflichen Stuhl zu Basel bestiegen, an das Bisthum; geanu lässt sich nicht angeben, wann das geschah. (Die geistliche Hoheit hatte der Bischof von Lausanne, die weltliche der Bischof von Basel) Bischöflich baslerische Lehnsleute waren die Edlen von Erguel, die ihrem Schlosse bei St.Immer und darnach dem ganzen Thale den Namen gaben. Die Herrschaft Erguel oder Vogtei Courtelary blieb im Besitze des Hochstiftes bis zur Revolution. Die Herrschaft zerfiel in acht Pfarren oder Meiereien; St. Immer (Ober-Ergel) Courtelary, Corgemont, Tramelan (Mittel-Erguel), Sombeval, Péry, Vauffelin und Pieterlen (Unter-Erguel). Die Meierei Pieterlen bestand aus den Dörfern: Pieterlen, Rothmund, Meinisberg und Reiben. Jhre Grenzen waren um 1350 laut einem Rodel: Vom Massholderstock anden Bannschleif, an den Brunnen zu Füglistall zum alten Kolkofen, an diie Halden und Ebene, abwärts an die weisse Fluh , hinunter an die sieben Furren und hinüber an das stille Wasser, rzur Brücke von Büren, die Aare hinauf bis zur Bletzmatte an den Fehlbaum , vom Wasser hinauf bis zum Markbirnbaum, von da an die Markeiche, an die Markbuche, von da bis an das Holz am Büttenberge, an den Markstein, von da auf die Egg an die Grafenfluh undf dann wieder an den Massholderstock (C.A.Blösch, Geschichte der Stadt Biel I 76-78, FRB VII. 552-553. L.Stouff, le puvoir temporel des Evêques des Bâle et le Régime Municipal, in den Pièces justif. 61-65) Der Bischof besas salle hohe und niedere Gerichtsbarkeit im Erguel, mit Ausnahme der Militärhoheit, die Biel gehörte.

Diese Verhältnisse blieben bis zur Revolution, wo 1792 das Bisthum Basel von den Franzosen besetzt wurde und im Dezember 1797 auch das Münsterthal und das Erguel dieses Schicksal theilten. Jm Anfang des folgenden Jahres ward das ganzer Bisthum mit Biel und seinem Pannergebiet der fränkischen Republik einverleibt. Pieterlen war eine der vier Kirchgemeinden der Unterpräfektur Delsberg, Departement Oberrhein. 1814 bei Napoleons Sturze trennte sich das Land von Frankreich und gelangte durch Beschluss des Wiener-Congresses als Theil des Kantons Bern an die Schweiz. Laut Erkanntnis des Rathes von Bern vom 3.Januar und 6. April 1816 wurde Pieterlen dem Oberamte Büren zugetheilt.

Zur Kirchgemeinde gehörten bis in die 30 er Jahre nebst Pieterlen und Meinsiberg noch Reiben und Rothmund.Damals wurden mit Rücksicht auf die Entfernung von der Kirche Reiben zu Büren, Rothmund (Romont) zu Füglisthal (Vauffelin) engepfarrt. Romont wurde am 28 November 1839 dem Amtsbezirk Courtelary zugetheilt.

Die Kirche von Pieterlen lag im Dekanat Solothurn, im Bisthum Lausanne (FRB II.89) 1285 gehörte die Collatur den Edlen von Biberstein 1416 am 15, Januar, verkauften Jakob von Eptingen, genannt von Wildenstein und seine Schwester Fröwelin, Amt und Collatur von Pieterlen den Prämonstratensern von Bellelay um 1050 Gulden. Bei diesen blieben sie bis 1793, wo die franzöösischen Truppen den Jura besetzten, Bellelay aufgehoben und seine Güter eingezogen. 1814 nach dem Sturze Napoleons kam der Kirchensatz an Bern.

Besitz in Pieterlen hatte nebst Bellelay auch Gottstatt durch verschiedene Vergabungen, so der Gräfin Getrud von Toggenburg, Schwester des Grafen Rudolf I. von Neuenburg-Nidau 1255 (FRB II.405, IV.5-6-) sowie St-Urban, das ihn aber um Güter zu Rüti vom Leutpriester von Mett eintauschte (FRB II.545-547)

Eine Feursbrunst verzehrte 1726 in Pieterlen 26 Firsten mit aller abe.

Geschlechter in Pieterlen: Kunz, Laubscher, Matter, Scholl, Schneider.

Ein Geschlecht Pieterler wird in Bern und dessen Umgebung im 14.ahrhundert zuweilen genannt; Ulrich und sein Sohn Heinrich waren Burger von Bern, Heinrich war Johanniter zu Buchse 1313 – Das Dorf hat auch einem adligen Geschlechte den Namen gegeben, das zu Biel verburgert war ; Berthold lebte um 1260, Johann 1301, Heinrich der Pfarrer von Rüti 1309 (FRB I.c., Blösch, Geschichte der Stadt Biel I .45)

Etymologisch

Möglicherweise zu einer Dim.-Form *petrula von lat. petra <Fels,Stein> (REW,6645;FEW VIII, 313 ff.) Der ursprüngliche Flurname könnte sich auf die heutige Chilcheflue bezogen haben und später auf die Siedlung übertragen worden sein (LSG, 703 f.) Ebenso ist an eine kollektive Bedeutung von *petrula (vgl. dazu pratella im Artikel Pra-/Prä-) zu denken, die sich dann auf beide Flühen bei Pieterlen bezogen hätte. Die rom. Parallelformen Perla, Perles entsprechen der frkpr. Entwicklung von lat. *petrula> *pedrula > *perula> perla/pella, während die alem. Formen Beterlon, Bieterlon etc. das ältere -t- bzw. -d- vor seinem Schwund in der romanischen Sprache bewahren. Die Ausgangsform für die alem. Namensformen wäre dementsrechend *Pedrula, die sich über eine Abschwächung der nebensilbe zu *Pedrela/*Pedrelo und nach Methathese (*Peterlo) sowie Lenisierung des Anlauts zu Beterlo entwickeltz hätte. Unklar bleibt, ob der Diphtong -ie- auf eine rom. Ausspracheform (vgl. dazu Biel/Bienne) oder auf eine alem. Lautentwicklung zurückgeht.

Die Quellen geben je nach Quellenkontext und Ausstellungsort den rom. oder dt. Namen an (siehe die Parallelbelege zum Herkunftsnamen Berchtold de Pelle, de Perla 1258 aus Erlach und Nidau und den Beleg Bertholdus de Bieterlon 1259 aus Fraubrunnen) Zum Teil findet sich im Urkundentext die alem. Schreibung, während die Siegel die rom. Lautung tragen (Belege von 1269 und 1270) ,was auf den gleichzeitigen parallelen Gebrauch der SN-Formen verweist und darauf, dass es in der zweisprachigen Gegend ein Bewusstsein für die jeweilige urkundliche Namensform gab.